© Fotos Ruedi Suter, OnlineReports.ch

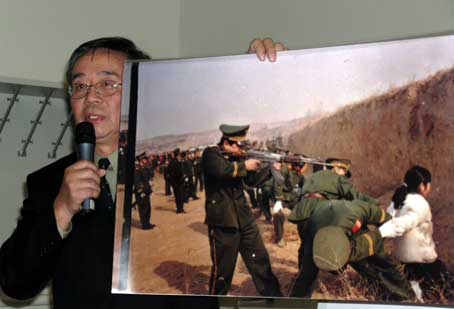

"Bis zu 15'000": Menschenrechtler Harry Wu, Erschiessung in China

Menschenrechtler wünschen der Todesstrafe die Todesstrafe

Prominente Opfer von Staats-Terror mahnten an einem Podiumsgespräch in Basel

Von Ruedi Suter

Dass die Todesstrafe nichts Abstraktes ist und weltweit verboten werden muss, machten international bekannte Menschenrechtler in Basel deutlich. Obwohl bislang 86 Staaten das "staatlich abgesegnete Morden" abgeschafft haben, verlieren aufgrund der Todesstrafe jährlich immer noch Tausende Menschen das Leben. Darunter auch Kinder und Geisteskranke – Protokoll eines Diskussionsabends in Basel.

Sie plagen jeden zum Tod verurteilten Menschen – die Todesängste vor der Hinrichtung durch Hängen, Genickschuss, Vergasung, Stromstuhl, Steinigung, Giftspritze, Säbelhieb, Totprügeln oder andere Tötungstechniken. Einige unter den Frauen und Männer des Podiums im Kollegiengebäude der Universität Basel kennen dieses für uns kaum nachvollziehbare Gefühl: Sie haben sie am eigenen Leib erfahren, die Todesängste und Panikattacken vor der Todesstrafe. Doch sie hatten Glück, das Schicksal war ihnen gnädig.

Und nun sitzen sie da, an diesem herbstlichen Mittwochabend, lebendig, freundlich und eher traurig als ängstlich. Sie sitzen da und berichten über eine Welt des Schreckens (derweil der Grossteil der Nation am Fernseher guckt, wie die Schweizer Fussballmannschaft in Dublin einem Ball nachrennt), und sie versuchen den gegen 100 Anwesenden auseinanderzusetzen, weshalb sie trotz allen Ängsten und Erniedrigungen nicht resignierten und heute so entschieden gegen die Todesstrafe und ihre Zwillingsschwester, die Folter, ankämpfen.

"Menschen dürfen nicht umgebracht werden"

Beide, sagen sie alle, seien barbarisch, sie müssten abgeschafft werden – überall, weltweit. Sie nennen Namen von Frauen und Männern, aber auch von Kindern und Geisteskranken, die auf ihre "staatlich sanktionierte Ermordung" warten müssen. Manche, weil sie tatsächlich eine hohe Strafe verdienten, andere nur deshalb, weil sie Politikern, Militärs oder Religionsführern ein Dorn im Auge sind. Und ein paar, weil Polizei und Justiz absichtlich oder zufällig schlampten und sie trotz ihrer Unschuld in die Todeszellen schickten. Doch was ein Mensch auch immer getan hat, er dürfe nicht umgebracht werden, sagen die fünf Referentinnen und Referenten aus Marokko, Iran, China und den USA. Eine Forderung, die vor allem dort wichtig wird, wo Menschen aus purer Willkür hingerichtet werden.

Wie im Iran, aus dem Mina Ahadi (49) flüchten musste, weil sie sich als Frauenrechtlerin und Medizinstudentin zusammen mit ihrem Mann nach Khomeinis Rückkehr aus dem Exil gegen den iranischen Fundamentalismus und die Kopftuchtragpflicht wehrte. Sie mussten in den Untergrund. Doch 1980 wurde ihr Mann verhaftet, umgebracht und Mina Ahadi auf die Todesliste gesetzt. Sie floh ins Kurdengebiet und 1990 mit ihrem zweiten Mann nach Deutschland, wo sie das "Internationale Komitee gegen die Steinigung" und später das "Internationale Komitee gegen die Todesstrafe" gründete.

Zuerst vergraben, dann steinigen

Frau Ahadi spricht Deutsch und mit den Händen, die von Revolutionswärtern auch zum Werfen grosser Steine eingesetzt werden. Auf Frauen, die bis zum Hals  eingegraben sind und lediglich wegen "unmoralischen Verhaltens" ihr Leben lassen müssen. Das Regime lade selbst im Internet zu Urteilsvollstreckungen mit Steinigung, Strang und Auspeitschung ein, berichtet Mina Ahadi. Man dürfe im Westen vor allem etwas nicht vergessen: Auch Millionen rechtschaffener Muslime und Musliminnen litten unter den islamischen Fundamentalisten. Und es sei höchste Zeit, bitte, dass sich die europäischen Feministinnen auch gegen die furchtbare Steinigung zur Wehr zu setzen beginnen. "Man darf die Augen nicht verschliessen!"

eingegraben sind und lediglich wegen "unmoralischen Verhaltens" ihr Leben lassen müssen. Das Regime lade selbst im Internet zu Urteilsvollstreckungen mit Steinigung, Strang und Auspeitschung ein, berichtet Mina Ahadi. Man dürfe im Westen vor allem etwas nicht vergessen: Auch Millionen rechtschaffener Muslime und Musliminnen litten unter den islamischen Fundamentalisten. Und es sei höchste Zeit, bitte, dass sich die europäischen Feministinnen auch gegen die furchtbare Steinigung zur Wehr zu setzen beginnen. "Man darf die Augen nicht verschliessen!"

Das sagt auch Fatna El Bouih (50), die marokkanische Menschenrechtlerin und Professorin für Arabisch, jetzt bereits zum zweiten Mal in Basel. 1977 hatte sie sich als Studentin für die Meinungsfreiheit eingesetzt. Sie wurde zum "Verschwinden" gebracht, fand sich in einem Gefängnis von Casablanca wider, wurde gefoltert und später zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Während der Gefängniszeit drohte man ihr mehrmals mit der Todesstrafe.

Das prägte Fatna El Bouih so, dass sie 1999 die Organisation "Stiftung zur Beobachtung von marokkanischen Gefängnissen" mitbegründete und sich seither auch noch in anderen Organisationen für Frauen einsetzt, die Gewaltopfer wurden. Keine gefahrlose Aufgabe in Marokko. Dennoch macht sie weiter, will, dass die zurzeit 149 Todeskandidaten in Marokko keinesfalls hingerichtet werden. Auch sie verurteilt die extreme Politisierung des Islams, um lächelnd anzufügen: "Wir sind keine Scharia-Anhänger, aber wir sind immer noch Muslime." Applaus.

"Laogai", der unbekannte Gulag Chinas

Harry Wu – wer hat nicht schon vom chinesischen Menschenrechtler gehört, der als Student Mitte der fünziger Jahre den Einmarsch der Sowjets in Ungarn und die kommunistische Partei kritisierte, für 19 Jahre in Lagern verschwand, 1979 in die USA flüchtete, sich später wieder in sein Land einschleuste, Beweise für die Existenz der Lager und des Handels mit Organen von Exekutierten sammelte, verhaftet wurde und nur dank einer internationalen Kampagne wieder in die USA zurück konnte?

Alles hat Harry Wu, der als "konterrevolutionärer Rechter" und "Staatsfeind" Gebrandmarkte schon erlebt, der Verlust aller Beziehungen, Hunger, Folter, Todesangst. Jetzt steht der feingliedrige Gastprofessor für Geologie an der Universität von Berkeley auf, greift sich eine Kreide und schreibt das chinesische Wort "Laogai" an die Wandtafel. Darunter die Bedeutung – "Gulag". Alle wüssten im Westen, was Gulag und Holocaust bedeuteten, doch das in seiner Dimension ebenso schreckliche und vor allem nach wie vor aktuelle Laogai kenne niemand, vergleicht Harry Wu.

Dann fragt sich der Bankiersohn leise und mit gesenktem Blick, was er denn verbrochen habe, um ohne Gerichtsverfahren fast zwei Jahrzehnte im Laogai zu verschwinden. "Was ist mein Vergehen?" Er wisse es heute noch nicht. China sei nach wie vor ein "kommunistischer Terrorstaat", der hemmungslos die Todesstrafe als Machtinstrument anwende und dafür auch Soldanten trainiere. Dank Amnesty International – sie organisierte den Abend zusammen mit der "Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter" (AKAT) und der Gefangenenhilfsorganisation Lifespark – würden willkürliche Exekutionen und das Laogai-System im bevölkerungsreichsten Land der Welt jetzt langsam thematisiert.

Ins Leere blickende Todeskandidaten

Es sei aber unrealistisch, die Machthaber in Peking zu bitten, die Todesstrafe abzuschaffen und die öffentlichen Hinrichtungen zu beenden, meint Harry Wu. "Aber wir müssen das Regime fragen: Wieviele werden hingerichtet? Wegen was? Und wer genau wird getötet?" Wieder steht Wu auf, denn jetzt will er unentrinnbar vorstellbar machen, um was es geht – mit grossen Fotos von angstvoll oder leer blickenden Todeskandidaten, von Erschiessungen, von Erschossenen mit Einschusslöchern. Und schliesslich dieses unauslöschliche, letzte Bild mit den zwei Soldaten, die eine Frau festhalten, während ein dritter auf sie anlegt. Harry Wu stockt, kämpft mit den Gefühlen, fängt sich etwas und erklärt mit dünner Stimme: "Diese Frau ist mit einem Dumdum erschossen worden." Dass solche Geschosse von der Genfer Konvention verboten wurden und riesige Löcher in die Körper reissen, mag er nicht mehr auszuführen.

Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass in China jährlich bis zu 15'000 Menschen hingerichtet werden. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, da in den Provinzen auch oft für geringfügige Delikte die Todesstrafe verhängt wird.

Vieles wird nicht thematisiert, an diesem Abend. Auch von Hashim Mohammed Ahmed nicht, der mit keinem Wort auf seine erlittenen Folterungen der schlimmsten Art eingeht. Der sudanesische Ingenieur und einstige Berater des Ministers für Transport, Kommunikation und Tourismus wurde 1991 verhaftet. Er verschwand in Khartum für 15 Monate im "Ghost House" des Sicherheitsdienstes. 1993 konnte er nach England ausreisen, wo er die "Sudanesische Organisation gegen Folter" (SOAT) gründete. Seither kämpft er von Oxford aus gegen die Todesstrafe, willkürliche Hinrichtungen und Verstümmelungen im Sudan, dessen Regierung mit ihren Vertreibungen im Darfur massenweise Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Der Afrikaner berichtet auch von den üblen Zuständen in anderen Staaten des Kontinents, aber er sieht auch Lichtblicke: Immer mehr Staaten ächteten die Todesstrafe oder verzichteten auf sie, so etwa Senegal, Liberia und Nigeria.

Grundwerte der USA: "Mord, Hass und Gewalt"

Bleiben noch die beiden Vertreter aus den Vereinigten Staaten, der grossen Demokratie, die der Welt verzweifelt zu mehr Freiheit und Gerechtigkeit verhelfen will, selbst aber unbeirrt an der Todesstrafe festhält. 944 Menschen wurden seit 1976 hingerichtet und 117 zum Tod Verurteilte seit 1973 aus der Haft entlassen – wegen "Justizirrtum". Rick Halperin (55), Historiker und Präsident von Amnesty International USA, ist einer, der das schöne Bild vom gerechten Amerika endgültig zertrümmert sehen will. "Mein Land hat kein historisches Konzept der Menschenrechte. Mord, Hass und Gewalt ist bei uns seit 400 Jahren der Normalfall." Amerikas Tradition fusse auf Rassismus, religiöser Untoleranz, dem Völkermord an den Indianern, 246 Jahre Versklavung schwarzer Untermenschen ("subhuman monsters") und 90 Jahre Rassentrennung.

"Das ist Amerika, über das bei uns niemand reden will. "Abu Ghraib", das berüchtigte Baghdader Militärgefängnis, "ist der Normalfall in unseren Gefängnissen. Wir foltern die Todeskandidaten in ihren Todeszellen über Jahre hinweg, jeden Tag, und die meisten Amerikaner kümmert das nicht". Bill Clinton, der in Arkansas 79 Todesurteile unterschrieben habe, sei keine Spur besser als George W. Bush. Aber, sagt Rick Halperin zum Schluss, es gebe auch "good news" – in den USA sei ein Umdenken im Gange. "Der Prozess, die Todesstrafe zu beendigen, hat begonnen. Wir werden das noch erleben, aber ihr müsst alle mithelfen – do something!"

Wie die Getöteten die Zurückgebliebenen wieder einholen

Wie man sich gegen die Todesstrafe wehrt, weiss seine Landsfrau Martina N. Davis-Correia. Die schwarze Frau aus Georgia verliess als fliegende Krankenschwester die US-Army, um sich für ihren unschuldig in der Todeszelle einsitzenden Bruder Troy Anthony Davis einzusetzen. Seit 15 Jahren trägt sie mit Erfolg Beweise zusammen, die erklären, weshalb Troy keinen Polizisten erschossen habe, wie ihm vorgeworfen wird. Gleichzeitig wurde sie zur Fürsprecherin der Kinder, Frauen und Männer, die ins Gefängnissystem von Georgia geraten sind.

Bei ihrem Kampf gegen die Todesstrafe und bei der Rettung ihres Bruders hat Martina N. Davis-Correia eine ganz besonders Erfahrung gemacht: "Auch die Familien der Todeskandidaten sind Opfer. Auch sie werden langsam über die Jahre hinweg umgebracht. Manche sind sogar froh, wenn das Urteil endlich vollstreckt wird." Doch nachher würden die Zurückgebliebenen wieder von der leidvollen Geschichte eingeholt. Die Todesstrafe treffe eben meistens sehr viel mehr Menschen als "nur" die Umgebrachten.

13. Oktober 2005

Weiterführende Links:

TODESSTRAFE IN DER SCHWEIZ

Auch die Schweiz praktizierte die Todesstrafe: Die letzten Hinrichtungen wurden während des Zweiten Weltkriegs inszeniert. Seit 1942 aber sieht das Schweizer Strafrecht keine Todesstrafe mehr vor. Und seitdem die Eidgenossenschaft das Protokoll Nr. 6 zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ratifiziert hat, ist die Todesstrafe auch in Friedenszeiten nicht mehr gestattet. Nicht einmal mehr in Kriegszeiten darf der Staat Verurteilte umbringen: 1992 haben die eidgenössischen Räte die Todesstrafe aus dem Militärstrafrecht verbannt. Und seit 1999 wird sie auch in der Bundesverfassung ausdrücklich verboten.

Heute engagiert sich die Confoederatio Helvetica sogar gegen das staatlich sanktionierte Töten in anderen Ländern. So ratifizierte sie als einer der ersten Staaten das Protokoll Nr. 13 der EMRK. Dieses fordert ein absolutes und ausnahmsloses Verbot der Todesstrafe. Diesbezüglich bleibt noch viel zu tun, denn erst die Hälfte aller Länder und Territorien (120) hat die Todesstrafe gesetzlich (de jure) oder wenigstens in der Praxis (de facto) abgeschafft. 76 Staaten wollen laut Amnesty International weiterhin die Bestrafung mit Tod nutzen können. Allerdings sei die Anzahl Länder, die tatsächlich Hinrichtungen vornehmen, "weit geringer". Dennoch: 2004 sind in 25 Ländern und Territorien mindestens 3'797 Gefangene hingerichtet worden. Und weitere 7'395 Frauen und Männer warten in 64 Staaten auf die Vollstreckung des Todesurteils.

eingegraben sind und lediglich wegen "unmoralischen Verhaltens" ihr Leben lassen müssen. Das Regime lade selbst im Internet zu Urteilsvollstreckungen mit Steinigung, Strang und Auspeitschung ein, berichtet Mina Ahadi. Man dürfe im Westen vor allem etwas nicht vergessen: Auch Millionen rechtschaffener Muslime und Musliminnen litten unter den islamischen Fundamentalisten. Und es sei höchste Zeit, bitte, dass sich die europäischen Feministinnen auch gegen die furchtbare Steinigung zur Wehr zu setzen beginnen. "Man darf die Augen nicht verschliessen!"

eingegraben sind und lediglich wegen "unmoralischen Verhaltens" ihr Leben lassen müssen. Das Regime lade selbst im Internet zu Urteilsvollstreckungen mit Steinigung, Strang und Auspeitschung ein, berichtet Mina Ahadi. Man dürfe im Westen vor allem etwas nicht vergessen: Auch Millionen rechtschaffener Muslime und Musliminnen litten unter den islamischen Fundamentalisten. Und es sei höchste Zeit, bitte, dass sich die europäischen Feministinnen auch gegen die furchtbare Steinigung zur Wehr zu setzen beginnen. "Man darf die Augen nicht verschliessen!"