|

© Foto by DRG

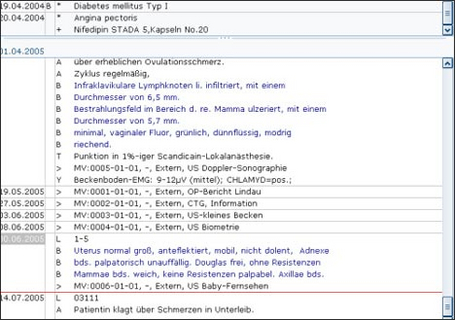

"Im Gänsemarsch vorangehen": Elektronische Patientendaten

Hereinspaziert in die erweiterte medizinische DatenzoneGesundheitsdaten können helfen, die Behandlung zu verbessern, aber auch der Bevölkerungskontrolle dienen Von Aurel Schmidt Der Ständerat hat es vergangene Woche beschlossen. Mit finanzieller Hilfe von Bund und Kantonen wird die Einführung von elektronischen Patientendossiers nach einheitlichen Kriterien in Angriff genommen und die Bedingungen für den Zugriff auf die gesammelten Patientendaten festgelegt.

"Die Daten werden nur pseudonymisiert,

Der gläserne Patient ist das Problem. Diese Gefahr wollte der Ständerat berücksichtigen, als er beschloss, dass Patienten und Patientinnen ihre Daten freiwillig hergeben und sie Ärzten und Behandelnden zugänglich machen. Die Verhandlungen im Ständerat haben aber unmissverständlich gezeigt, dass vielen Parlamentariern die Vorlage zu wenig weit ging. Zum Beispiel wurde bedauert, dass Patientendossiers nicht obligatorisch eingeführt werden. Das gewünschte Ziel wäre gewesen, dass alle Schweizer und Schweizerinnen obligatorisch erfasst werden.

"Es geht auch, aber nicht nur

Zusammenfassend kann gesagt werden: Es geht bei den Patientendossiers auch um Gesundheit, aber nicht weniger um ein Stück Überwachungsstaat. Der französische Philosoph Michel Foucault hat überzeugend gezeigt, wie die Gesundheitspolitik nur beschränkt im Dienst des physischen Wohlergehens steht. Umso mehr bildet sie einen Faktor der Bevölkerungskontrolle. Die Klinik ist ein Teil des Sicherheits- und Überwachungsdispositivs.

"Woher wollen wir wissen, ob nur wir allein

Die in Grossbritannien gesammelten Daten enthalten neben Angaben zu Geburtsdatum, Postleitzahl, Rasse und Geschlecht des Patienten auch, wie in der Schweiz, eine Identifikationsnummer des NHS. Sie sind also pseudonymisiert, jedoch nicht gänzlich anonymisiert. Ein Sprecher der britischen Gesundheitsbehörden musste zugeben, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass bestimmte Personen "re-identifiziert" werden können.

"Heute sehen die Massnahmen

Und was ist, wenn wir mit unerwünschter Werbung "bombardiert" werden? Wenn wir mit einem Mal Werbung für Blutdruckmittel im elektronischen Briefkasten finden, ist es höchste Zeit, den Arzt aufzusuchen. Dann stimmt etwas mit uns nicht. Bekanntlich ist das Netz besser informiert als wir selbst. 18. Juni 2014

"Krankengeschichten könnten bares Geld wert sein" Natürlich ist es aus der Sicht von Florian Suter verständlich, wenn er findet, ein elektronisches Patientendossier wäre praktischer. Aber wie viele Notfälle gibt es wirklich auf die Zahl der Arztbesuche gerechnet? Ich würde sagen, ein verschwindend geringer Teil, der diesen Aufwand nicht rechtfertigt und bei einem Verkehrsunfall z.B. auch nicht sehr viel weiter hilft, wenn man weiss, dass das Opfer als Kind z.B. Masern hatte. Bei älteren Patienten, die zu Hause abgeholt werden müssen, könnte sich das Notfallteam zur Pflicht machen, zu fragen, wo die täglich einzunehmenden Medikamente sind. Sicher gibt es auch genügend Patienten, die es praktischer finden, nicht immer ihre persönlichen Daten und die Krankengeschichte herunterbeten zu müssen, besonders wenn sie oft den Arzt wechseln.

Anderseits sind die Nachteile massiv und offensichtlich wollen unsere Ständeräte und Bundesräte diese nicht zur Kenntnis nehmen oder befürworten sie gar, weil sie für den "gläsernen Bürger" sind. Die Bemerkung von Frau Egerszegi zeigt, wohin die Reise geht. Es wäre nicht das 1. Mal, dass dem Volk versprochen wurde, es bleibe dabei und schon bald folgt dann der 2. Schritt. Mit andern Worten, die elektronische Erfassung der Krankendaten ist nur eine Frage der Zeit.

Es heisst, dass diese Krankendaten dezentral aufbewahrt und pseudonymisiert werden. Wo werden sie aber aufbewahrt? Vielleicht in sogenannten "Clouds". Alle "Clouds" führen direkt in die USA. Nachdem unsere Bankdaten für Hacker aller Nationen kein Problem waren und sich damit gutes Geld verdienen liess, kann man sich vorstellen, dass auch diese Krankengeschichten bares Geld wert sein könnten, nicht nur für die Krankenkassen, denn diese wissen wohl anhand der eingereichten Rechnungen mehr über uns, als viele es ahnen. Viele Parlamentier sind wahrscheinlich der Meinung, sie hätten keine relevante Krankengeschichte, aber sie werden auch älter und ältere Leute z.B. sind vielen ein Dorn im Auge.

Exit und Dignitas lauern auf gut zahlende Kunden, die "freiwillig gezwungen", Abschied vom Leben nehmen. Wenn man die Veröffentlichungen des "Clubs of Rome" kennt, der über namhaften Rückhalt bei Politikern verfügt und die Weltbevölkerung drastisch reduzieren möchte, so kann man sich gut vorstellen, dass anhand solcher Patientendossier die Leute in der Schweiz ausgewählt werden, die ins Euthanasie-programm gesteckt werden und dann offiziell "freiwillig" aus dem Leben scheiden.

Der gläserne Patient ist nur ein Teil des Weges, der direkt zum gläsernen Bürger führt und schlimmer sein wird, als die alte Sklaverei. Alexandra Nogawa, Basel "Wenig hilfreiche Argumentation" Mit Interesse habe ich Ihren Beitrag auf OnlineReports zum Thema Patienten-Dossiers gelesen (wie ich überhaupt sehr viele Beiträge auf OnlineReports äusserst interessant, bereichernd und lesenswert finde).

Für einmal bin ich nicht ganz glücklich mit Ihrem Kommentar - vermutlich nicht zuletzt, weil ich gewissermassen "auf der anderen Seite" tätig bin, nämlich seit 1990 als Hausarzt in Bubendorf, in ländlicher Umgebung mithin, seit 8 Jahren ausserdem als Geschäftsführer eines Ärztenetzes, der Ärztenetz Nordwest AG (www.aerztenetz-nw.ch). Und ich muss mich fragen, ob Ihr Fazit, nämlich dass "der Weg in die Hölle bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert" sei, in dieser Hinsicht hilfreich ist.

Auch für mich steht ausser Frage, dass Patientinnen und Patienten Entscheidungshoheit über ihre eigenen Daten haben müssen. Und ich bemühe mich sehr, allen PatientInnen mit einer längerdauernden, eventuell fortwährenden Medikamentenverabreichung ein Medikamentenliste mitzugeben, damit sie diese bei Arztbesuchen (Stellvertreter, NotfallärztInnen, Notfallstation im Spital) bei Bedarf vorweisen könnten. Ich höre immer wieder und es ist für mich sehr gut nachvollziehbar, dass leider die Mehrheit solcher PatientInnen im entscheidenden Moment die von mir mit viel Liebe und Umsicht angefertigte Liste gerade nicht bei sich haben, da sie – an sich absolut verständlicherweise – im Küchenregal bei den Medikamenten deponiert wurde und so im Notfall leider gar nicht zur Verfügung steht. Dieses Manko kostet z.B. die Betroffenen (Dienstärzte, NotfallärztInnen, Notfallstationen) sehr viel Mühe und Zeit, um ausgeglichen werden können, Mühe und Zeit, die für anderes unendlich viel sinnvoller eingesetzt werden könnte. Für die in Notfällen Betreuenden ist das sehr häufig äusserst frustrierend. Das selbe gilt auch für Angaben über durchgemachte Krankheiten.

Gleichzeitig gebe ich Ihnen gerne zu, dass uns Edward Snowden und seine Enthüllungen sehr deutlich gemacht haben, wie heikel solch umfangreiche Datensammlungen sein können. In dieser Situation denke ich aber, dass es viel eher darum geht, gewissermassen sine ira et studio Vor- und Nachteile elektronischer Patientendossiers auf den Tisch zu legen und damit zu einer vertieften Diskussion darüber anzuregen. Unter diesem Aspekt finde ich es tatsächlich wenig hilfreich, mit Ausdrücken wie "Weg in die Hölle" zu argumentieren und die positiven Aspekte als "Selbstverständlichkeit" und damit nicht mehr erwähnenswert abzutun. Wir können uns nämlich für oder gegen elektronische Patientendossiers entscheiden – aber in beiden Fällen erkaufen wir uns unsere Entscheide mit Nachteilen (was ja sehr typisch für ethische Fragestellungen ist: Es gibt keine eindeutig richtigen oder eindeutig falschen Entscheide!).

Und nebenbei bemerkt: Ich hatte schon recht viele Kontakte mit ÄrztInnen, die im NHS arbeiten, und stelle fest, dass genau dieses vielgescholtene NHS wesentlich besser ist als sein Ruf. Ob Sie das NHS wirklich kennen oder sich nur (salopp ausgedrückt) am allgemein praktizierten NHS-Bashing beteiligen?

Aus meiner Sicht sind elektronische Patienten-Dossiers nicht grundsätzlich schlecht, ich befürworte aber ganz entschieden, dass PatientInnen selbst die Berechtigung für Datenzugriffe erteilen sollten (vielleicht mit Ausnahme von schweren Notfallsituationen, insbesondere, wenn PatientInnen nicht ansprechbar und deshalb nicht entscheidungsfähig sind. Ausserdem müsste (und darauf haben Sie aus meiner Sicht erstaunlicherweise nicht direkt hingewiesen) die Möglichkeit bestehen, gewisse Daten auch wieder löschen zu können (es stellt sich tatsächlich z.B. die Frage, ob bei einem 50- bis 60-Jährigen noch erkennbar sein soll, dass er 40 Jahre zuvor einmalig wegen einer Alkoholintoxikation auf einer Notfallstation behandelt wurde).

Ich weiss, dass Kolumnen durchaus pointiert und vielleicht sogar etwas einseitig formuliert sein dürfen – aber das Thema halte ich für zu wichtig, als dass man sich die Sache zu einfach machen dürfte – und das kam mir bei Ihrem Beitrag fast ein bisschen so vor. Florian Suter, Bubendorf |

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

im Monatsgespräch |

|||

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

An der Missionsstrasse

müssen 19 Bäume weg

müssen 19 Bäume weg

Das Bauprojekt von der Burgfelderstrasse bis

in die Spalenvorstadt sorgt für Konflikte.

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Die Verfassung von Basel-Stadt

wird 20 Jahre alt

wird 20 Jahre alt

Staatsrechtler Stephan Breitenmoser sagt, warum sich die Totalrevision gelohnt hat.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Pascal Ryf erwägt

Ständeratskandidatur

Ständeratskandidatur

Die Baselbieter Bürgerlichen bereiten die Wahl um Maya Grafs Nachfolge vor.

Neue Rubrik:

BundeshausReports

BundeshausReports

Thomas Dähler schreibt regelmässig über Bundespolitik – aus regionaler Optik.

|

Reaktionen |

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Uni-Finanzierung: Katja Christ

fordert nationale Strategie

fordert nationale Strategie

Nach Rünenberg will nun auch die GLPlerin

die Nicht-Trägerkantone in die Pflicht nehmen.

|

Reaktionen |

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.