© Foto by DRG

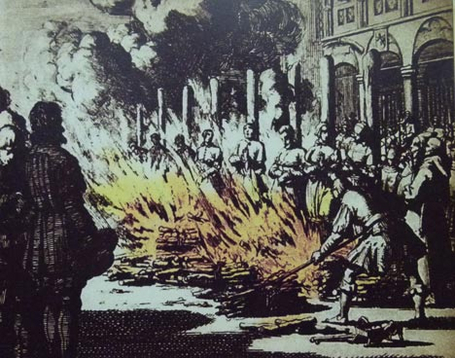

"Bürgerliche Freiheit als Ziel": Ketzerverbrennung

Der lange Kampf um die Freiheit und die Verantwortung des Denkens

Über das Buch "Freiheit, die wir meinen" von A. C. Grayling (I): Der lange Weg von der Glaubensfreiheit zu den Allgemeinen Menschenrechten

Von Aurel Schmidt

Die Geschichte, wie Ideen entstehen, sich verändern und eine Prägnanz finden, kann so spannend sein wie ein Kriminalroman. In einem jüngst erschienenen Buch mit dem Titel "Freiheit, die wir meinen" hat der englische Politologe Anthony Clifford Grayling den Verlauf verfolgt, den die Idee der Freiheit auf ihrem langen, hindernisvollen Weg genommen hat, bis sie heute zu einem allgemeinen Wert geworden ist, trotz stets neuer Rückschläge.

Ausgangspunkt für ihn war die Überlegung, dass die Forderung nach Freiheit zuallererst in einer Forderung nach religiöser Glaubensfreiheit bestand. Lange herrschten die Religionen unerbittlich über die Menschen; zum Teil tun sie es heute noch. Als aber in Europa der Widerspruch zwischen Rhetorik und Realität zu gross geworden war, musste die Kirche ihre bis dahin ausgeübte Deutungshoheit aufgeben und einem säkularen Weltbild Platz machen.

Jahrhundertelang gab es nur einen Glauben – den richtigen. Das war in Europa der von der religiösen Hierarchie verordnete christliche Glaube, dem sich alle Menschen zu unterwerfen hatten. Wenn sie jedoch insgeheim trotzdem etwas Anderes dachten? Verdacht war angezeigt, unschuldig sein konnte niemand. Also mussten die Gläubigen überprüft, befragt, verhört, zu immer neuen Geständnissen gepresst werden, wenn nötig unter Folter. Der Grossinquisitor Tomas Torquemada errichtete in Spanien eine theokratische Schreckensherrschaft von unvorstellbarer Grausamkeit.

Doch die Zeit wurde nach Jahrhunderten der Verfinsterung reif für einen tiefgreifenden Wandel. Dass Nikolaus Kopernikus und Martin Luther fast zur gleichen Zeit lebten und beide unter verschiedenen Voraussetzungen das Denken erneuerten, der eine mehr, der andere weniger, ist aufschlussreich.

"Wo Rechtgläubigkeit regiert,

herrscht Unfehlbarkeit."

Die Reformation verlangte, was sie in ihrer Bezeichnung als Programm enthält: eine Rückbesinnung auf den Wortlaut der Bibel sowie eine Reform des praktizierten Christentums ohne kirchenhierachische Autorität. Doch nur kurze Zeit verging, bis sich die neue Glaubensrichtung als genauso unduldsam erwies wie die katholische Glaubenslehre, gegen die sie sich erhoben hatte. Bald gab es, nach einem Wort von Voltaire, nur noch "zwei Arten von Menschen: die Henker und die Gehenkten".

Dieser Satz passt perfekt auf die Auseinandersetzung zwischen Jean Calvin, der in Genf eine theokratische Diktatur errichtete, und dem savoyischen Humanisten Sebastian Castellio, der in Basel als Gräzist wirkte. Mit den bescheidenen publizistischen Mittel, die diesem zur Verfügung standen, und unter Lebensgefahr erhob er seine Stimme gegen den gefürchteten und einflussreichen Calvin, als dieser den spanischen Arzt und Theologen Miguel Servet wegen Glaubensabweichung (eigentlich wegen Abweichung von Calvins eigenen Überzeugungen) auf dem Scheiterhaufen in Genf hinrichten liess. Stefan Zweig hat den Konflikt 1936, als die Intoleranz Deutschland in seine dunkelste Zeit stürzte, in seinem eindrücklichen Mahn- und Warnbuch "Castellio gegen Calvin. Ein Gewissen gegen die Gewalt" behandelt.

Calvins Beispiel zeigt: Wo Rechtgläubigkeit regiert, herrscht Unfehlbarkeit und gedeihen Selbstüberschätzung und Fanatismus. Calvin ging es nicht um die Wahrheit, sondern um das "Monopol der Wahrheit": So bringt es Zweig auf den Punkt. Heute müssten sich Calvin, Torquemada & Co. vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag verantworten.

Wie den Ketzern, Häretikern und Apostaten erging es auch den Frauen, die als Hexen verurteilt wurden. Man denke zum Beispiel an die Hexenprozesse der Puritaner in Salem, Massachusetts, 1692 als Ausdruck eines religiösen Kollektivwahns.

"Galileis Fernrohr leistete zur Befreiung

des Denkens einen grossen Beitrag."

Kopernikus hielt seine Arbeiten über das neue heliozentrische beziehungsweise nach ihm benannten Kopernikanischen Weltbild aus guten Gründen zunächst zurück und bezeichnete es als mathematische Erleichterung für die Berechnung der Planetenumlaufbahnen. Ein Umschwung trat erst knapp ein halbes Jahrhundert später mit Galileo Galilei und der Anwendung des Fernrohrs 1609 und 1610 ein. Als die Mittel der Beobachtung verfeinert wurden und das geozentrische Universum (oder Ptolemäische Weltbild) sich nicht mehr länger aufrecht erhalten liess, trat mit der Erweiterung des Wissen eine Befreiung vom religiösen Diktat ein und wurde ein massgebender Schritt zur Freiheit des Denkens vollzogen.

Verständlich ist es daher, dass der Marquis de Condorcet, einer der französischen Aufklärer, sagt: "Es gibt kein religiöses System, keine über die Natur hinausstrebende Schwärmerei, die nicht in der Unkenntnis der Naturgesetze begründet wäre." Das ist der Optimismus der Aufklärung. Dass ausgerechnet eine Sehmaschine zu diesem Umschwung geführt hat, gehört zur Ironie der Geschichte.

Ein nächster wichtiger Schritt auf dem weiteren Weg erfolgte mit der Aufklärung selbst. Mit der Textkritik als einem ersten Schritt leisteten deren Vorläufer (etwa Pierre Bayle und sein "Dictionnaire historique et critique") auf dem Gebiet der Ideengeschichte, was die Wissenschaft auf ihrem Gebiet bereits getan hatte. Nicht willkürliche Behauptungen sollten den Ausschlag geben, sondern Aussagen auf rationaler, überprüfbarer Grundlage.

"Für Kant war die Vernunft

der 'letzte Probierstein der Wahrheit'."

Erstaunlich ist nicht weiter, dass einige der wichtigsten Repräsentanten der Aufklärung (Condorcet, Holbach, La Mettrie) Atheisten waren, im besten Fall Deisten (wie Voltaire). (Grayling selbst nimmt einen dezidiert religionskritischen Standpunkt ein.) Gemeinsames und wichtigstes Anliegen der Aufklärung war die Befreiung von einem intoleranten, dogmatischen Geist sowie die Forderung nach Selbständigkeit und Selbstverantwortung des Denkens.

In Deutschland lautete Immanuel Kants berühmte Definition dessen, was Aufklärung ist: Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit sowie das Vermögen, seinen Verstand ohne Anleitung eines anderen zu gebrauchen, und zwar "vorzüglich in Religionssachen"; dieser kleine Zusatz wird meistens übergangen. Freiheit des Denkens, sagt Kant, bedeutet ausserdem "die Unterwerfung der Vernunft unter keine andere Gesetze, als die sie sich selbst gibt", im Unterschied zum "gesetzlosen Gebrauch der Vernunft".

Auch Vernunft ist heute ein Begriff, der nicht hoch im Kurs steht. Man denke an die Kritik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Man denke aber auch an Kant, der von der Vernunft sagte, es komme ihr das Vorrecht zu, "der letzte Probierstein der Wahrheit" zu sein.

Das selbständige, das heisst letztlich vernünftige, rationale, wissenschaftliche, also jederzeit widerlegbare Denken, war neben dem Toleranzproblem und der Laizität das wichtigste Ergebnis der Epoche. Vorausgegangen war die Feststellung des deutschen Vorläufers der Aufklärung, Christian Wolff, "Knechtschaft im Philosophieren" bestehe im "Zwang", "die Meinung anderer über philosophische Gegenstände als wahr zu verteidigen, obwohl uns das Gegenteil richtig erscheint".

"Die Freiheit ist ein Gut,

das in vielen Schritten hart erkämpft wurde."

Damit haben wir ein Beispiel für den Widerstand gegen jede Form von Bevormundung bekommen sowie eine praktische Definition des autonomen Denkens, das nicht ausschliessen kann, sich zu irren. Nur dass sich daraus nicht das Recht ableiten lässt, es zu verbieten. Auch diese Auffassung hat eine lange Geschichte (etwa bei John Milton oder John Stuart Mill). Vor die Wahl gestellt, ist dem Irrtum der Vorrang vor der Unterdrückung zu geben.

Längst hatte unterdessen der englische Philosoph John Locke mit seinen Forderungen nach Freiheit, Eigentum und Glück die theoretische und philosophische Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft gelegt. Damit kein Missverständnis entsteht: Eigentum verstand Locke als Naturrecht im Hinblick auf die Selbsterhaltung; als dessen Voraussetzung nannte er die mit eigenen Händen geleistete Arbeit, genauer: die Bearbeitung des Bodens. (Der Begriff "Glück" fand später auf Umwegen über den englisch-amerikanischen Publizisten Thomas Paine, den grossartigen Vermittler zwischen der amerikanischen und der französischen Revolution, den Weg in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson.)

Grayling macht in seinem Buch deutlich, dass Freiheit ein Gut ist, das in vielen kleinen, oft hart erkämpften Schritten errungen und erweitert wurde, bis sie zur Selbstverständlichkeit geworden war und in die englische Bill of Rights (1689), die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich (1789), die Bill of Rights der Vereinigten Staaten (1791) und in jüngster Zeit in die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) Eingang gefunden hatten. Im Programm dieser Entwicklung waren die Befreiung der Sklaven in den USA (und in England), die Einführung der Frauenrechte sowie die Anwendung der Menschen- und Bürgerrechte auch in der Arbeitswelt mitenthalten.

"Wer Freiheit entbehren muss,

weiss am besten, was damit gemeint ist."

Wer über Freiheit redet, muss erklären können, was damit gemeint ist. Grayling bemüht sich wenig um eine begriffliche Definition. Er begnügt sich zu sagen, dass wer Freiheit entbehren müsse, genau wisse, was damit gemeint sei.

Auf dem Weg zu mehr realisierter Freiheit sind wir ein grosses Stück weit vorangekommen, aber wir können heute ihren Wert kaum noch abschätzen, so selbstverständlich ist sie geworden. Es hat lange gedauert, sie in eine gelebte Praxis umzusetzen, aber wir können sie, wenn wir nicht Sorge tragen, innerhalb kürzester Zeit wieder verlieren. Dann werden wir zu spät erkennen, was wir verloren haben.

Es ist unübersehbar, dass Grayling dieses Buch, das 2007 herausgekommen und 2008 in deutscher Übersetzung erschienen ist, aus Sorge um einen möglichen Freiheitsverlust geschrieben hat. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass heute, nur drei Jahre später, noch mehr Grund zu dieser Besorgnis besteht.

So gross Graylings Skepsis sein mag – Schwarzweissmalerei betreibt er nicht. Als Exempel, wie die Freiheitsrechte heute schleichend beschnitten und rückgängig gemacht werden, nennt er vorrangig den Patriotic Act, der in den Vereinigten Staaten prompt nach dem Anschlag vom 11. September 2001 erlassen wurde. Fast sieht es aus, als seien die neuen Gesetze schon vorbereitet gewesen. Angeblich soll mit ihnen die Sicherheit der Menschen gewährleistet werden. Was aber eher gemeint war, dürfte eine Bevölkerungskontrolle in umfassendem Stil gewesen sein, die mit regelmässigen Terrorwarnungen akzeptierbar gemacht wird. Dadurch ist die unsinnige Situation eingetreten, dass der Staat seine Bürger und Bürgerinnen kontrolliert und nicht etwa diese den Staat, dessen Souverän sie sind.

Was den Patriotic Act betrifft, darf nicht vergessen werden, dass er nicht nur Terrorverdächtige ins Visier nimmt, sondern auch "domestic radical groups" (inländische radikale Gruppierungen) und gesamthaft den "universal adversary" (den nebulösen Gesamtgegner, der die USA bedroht).

Ein zweites mögliches Defizit bei den Freiheitsrechten sieht Grayling in der Innenpolitik Chinas, eine dritte ausdrücklich im islamischen Terror.

"Die Vorreiter der bürgerlichen Freiheiten

versuchen, das Rad zurückzudrehen."

Versuche, die Freiheit der Menschen und die Bürgerrechte, in denen sie konkretisiert sind, einzuschränken oder gar aufzuheben, hat es seit jeher gegeben. Man denke an den päpstlichen Index oder die McCarthy-Ära. Erstaunlich ist, dass Grayling weder auf den Nationalsozialismus und Auschwitz noch auf den Stalinismus und die Moskauer Schauprozesse sowie den Gulag näher eingeht. Besonders kritisiert er die USA und Grossbritannien. Beide Länder waren Vorkämpfer der bürgerlichen Freiheiten, beide stehen heute an der Spitze der Kräfte, die versuchen, das Rad zurückzudrehen.

Grossbritannien ist heute das Land, in dem der öffentliche Raum am dichtesten überwacht wird. Viel ist damit nicht erreicht worden, wie die Ausschreitungen und Gewaltausbrüche in den Londoner Stadtteilen Tottenham, Brixton und Toxteth Anfang August 2011 gezeigt haben. Im Zusammenhang mit den Ereignissen hat der britische Premierminister David Cameron von einem "moralischen Wertezerfall", "schlechtem Benehmen" und "Verantwortungslosigkeit" gesprochen, womit er überraschenderweise die Randalierer meinte, die ein paar Turnschuhe geklaut haben, aber nicht die Bankräuber in der City. Der Aufruhr in London hat gezeigt, dass Freiheit ein Luxus ist, solange nicht einige elementare Bedürfnisse befriedigt worden sind.

Was Grayling schreibt, hat zweifellos seine Richtigkeit. Doch hätte er den Rahmen seiner Überlegungen weiter ziehen können. Es gibt einiges mehr darüber zu sagen, aber offenbar wollte er sich als Wissenschafter nicht allzu sehr auf die Äste eines aktuellen Kommentars hinaus lassen.

Aus diesem Grund sollen in einem zweiten, folgenden Beitrag auf OnlineReports einige ergänzende Fragen zur Problematik der bedrohten Freiheit gestellt und das Thema in einen breiteren aktuellen und politischen Rahmen gestellt werden.

Das hier vorgestellte Buch von A. C. Grayling hat den Titel "Freiheit, die wir meinen. Wie die Menschenrechte erkämpft wurden und warum der Westen heute seine Grundwerte gefährdet", ist bei Bertelsmann erschienen und kostet 39.90 Franken.

16. Dezember 2011

Weiterführende Links: