© Foto by Aurel Schmidt, OnlineReports.ch / DRG

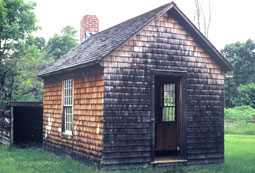

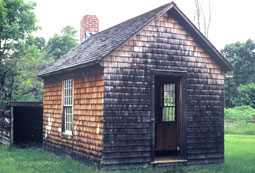

"Dezidierter Denker und radikaler Individualist": Hier stand Thoreaus Haus

Dem Postamt zog er die Natur als Lebensort vor

Henry David Thoreau (1817-1862) erlangte durch seinen Essay über zivilen Ungehorsam Berühmtheit

Von Aurel Schmidt

Gegen Ende März 1845 begab sich Henry David Thoreau von Concord im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts mit einer Axt an den nahe gelegenen Walden Pond und begann damit, ein paar Weisstannen als Bauholz zu fällen. Drei Monate benötigte er, um ein einfaches Holzhaus (cabin, ein Kabinenhaus) zu errichten. Am 4. Juli zog er ein und verbrachte, mit kürzeren Unterbrüchen, zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage dort, bis zum 6. September 1847. Der Ort zieht heute jedes Jahr Abertausende von Besuchern an.

Thoreau wurde am 12. Juli 1817 geboren und starb am 6. Mai 1864, mit nur 44 Jahren, an Tuberkulose. Sein 200. Geburtstag ist der Grund, heute an ihn zu denken.

Über die Zeit am Waldensee veröffentlichte Thoreau 1854 das Buch "Walden oder Hüttenleben im Walde", in dem er die Gründe für seinen Entschluss darlegte. "Ich bin in den Wald gegangen, weil mir daran lag, mit Bedacht zu leben, es nur mit den Grundtatsachen des Daseins zu tun zu haben und zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben." Das sind Worte, die sich tief in das Fleisch des Konformismus und der geistigen Bequemlichkeit einschneiden. Wer sie gelesen hat, sieht sich mit sich selbst konfrontiert und muss sich entscheiden, wie er leben will.

Über die Zeit am Waldensee veröffentlichte Thoreau 1854 das Buch "Walden oder Hüttenleben im Walde", in dem er die Gründe für seinen Entschluss darlegte. "Ich bin in den Wald gegangen, weil mir daran lag, mit Bedacht zu leben, es nur mit den Grundtatsachen des Daseins zu tun zu haben und zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben." Das sind Worte, die sich tief in das Fleisch des Konformismus und der geistigen Bequemlichkeit einschneiden. Wer sie gelesen hat, sieht sich mit sich selbst konfrontiert und muss sich entscheiden, wie er leben will.

Thoreaus Aufenthalt am Waldensee in den Wäldern von Neu-England war der Versuch, ein einfaches und radikal essenzielles Leben zu führen, das an Bedeutung und Ausstrahlung die Menschen seither immer wieder neu beeindruckt hat, bis Mahatma Gandhi und Martin Luther King und bis zur Generation der Blumenkinder.

"In den 1830er-Jahren war Concord das

Weimar des ameirkanischen Geisteslebens."

Concord, 35 Kilometer westlich von Boston, wo Thoreau fast sein ganzes Leben verbrachte, war 1775 der Ort, wo der Aufstand der Kolonisten gegen die Vorherrschaft Englands auf amerikanischem Boden begann. In den 1830-Jahren stieg Concord zum Weimar des amerikanischen Geisteslebens auf und entfaltete sich mit Ralph Waldo Emerson als geistigem Haupt zum Zentrum des Transzendentalismus. Diese philosophische Schule verband englische Romantik und deutschen Idealismus und hielt sich an die Idee des kategorischen Imperativs. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant wurde gerade ins Englische übersetzt und von den Transzendentalisten gelesen.

Auch die Idee des französischen Frühsozialisten Charles Fourier, der das Leben in sozialreformerischen Kommunen propagierte, fand in George Ripleys Brook Farm, die Nathaniel Hawthorne in seinem Roman "The Blithedale Romance" beschrieb, oder Amos Bronson Alcotts Fruitlands Farm Anhänger. Das war die praktische Seite des Transzendentalismus. Nicht alle Versuche verliefen erfolgreich, aber die Zeit des intellektuellen und spirituellen Aufbruchs bleibt unvergessen.

Wer ein Mann sein wolle, müsse ein "Dissident" sein, hatte Emerson, ursprünglich wie viele andere ein Geistlicher, verkündet und die Natur der Kirche vorgezogen. Der Ausdruck bezog sich ursprünglich auf die Abtrünnigen der Unitarischen Kirche. Während der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts stand er hoch im Kurs, als viel Menschen versuchten, einen alternativen Weg ausserhalb der Institutionen und Lehrmeinungen zu verfolgen.

"Thoreau war Landvermesser, Tagelöhner,

Hauslehrer, Bleistiftfabrikant, Vortragsredner."

Thoreau besuchte das Harvard College, eine Vorläufer-Institution der heutigen Harvard University, und erhielt eine umfassende Ausbildung in Altphilologie (er übersetzte klassische griechische Autoren), Französisch, Deutsch (er konnte auf Deutsch schreiben), Mathematik, Geologie, Zoologie, Botanik und Philosophie (besonders galt sein Interesse der indischen Philosophie).

Später im Leben verdiente er seinen Unterhalt als Journalist, Landvermesser, Tagelöhner, Hauslehrer (im Haus von Emerson) sowie als Bleistiftfabrikant im väterlichen Betrieb. Auch Schriftsteller war er. Darüber gleich mehr.

Nur war Arbeit für ihn mit keinerlei ethischer oder auch nur sozialer Bedeutung verbunden. Im Gegenteil. Wer sich abrackere, schrieb er in "Walden", sei in einem Irrtum begriffen. Und deutlich: "Das Erwerbsleben lässt dem Menschen nicht genug Zeit, um den Alltag menschenwürdig zu gestalten." Mehrmals in "Walden" hielt er fest, dass seiner Meinung nach die Menschen ihr Leben mit "Kleinkram" vergeuden. Und in seinem Essay "Leben ohne Prinzipien" liest man: "Die Wege, auf denen du Geld machst, führen ausnahmslos nach unten." Es lohnt sich nicht, sie einzuschlagen.

Aussagen in dieser kritischen Tonlage ziehen sich durch sein gesamtes Werk. Dieser Auffassung stellte er eine entgegengesetzte Vision gegenüber. In "Walden" hat er ausgerechnet, dass es genügen würde, sechs Wochen im Jahr zu arbeiten, um soviel zu verdienen, wie für den Lebensunterhalt erforderlich ist, bescheiden gewiss, aber ausreichend durchaus. Die Weisen hätten stets anspruchsloser gelebt als die Armen, meinte er einmal. Lieber trank er Wasser statt Kaffee, Tee oder gar Wein; auf Fleisch verzichtete er, weil es ihm als etwas "Unsauberes" vorkam; ausserdem pflanzte er Bohnen an und verzehrte abends einen Heidelbeer-Auflauf, zubereitet aus Früchten, die er im Tagesverlauf gesammelt hatte.

"Statt stumpfsinniger Arbeit streifte er lieber

durch die Wälder um Concord."

Wer hier eine asketische Lebensweise ausmachen wollte, dürfte sich irren. Aber es stimmt schon, ganz frei von ethischem Rigorismus war Thoreau nicht. Annehmlichkeiten hielt er für ein Hindernis auf dem Weg zur Perfektibilität, zur Höherentwicklung des Menschen.

Sein Holzhaus am Waldensee bestand zum Beispiel aus einer Feuerstelle, einem gemauerten Kamin, einem Bett, einem Schreibtisch und drei Stühlen. Der Hausrat umfasste ein Minimum: Kochgeschirr, Waschbecken, Besteck, Becher, Ölkrug, Melassekrug und eine japanisch lackierte Lampe. Mehr brauchte er nicht. Sogar ein Spiegel war dabei. "Zum Glück bin ich imstande, zu sitzen und zu stehen, ohne ein Möbellager in Anspruch nehmen zu müssen", schrieb er. Sein oft beissender Humor bleibt noch zu entdecken. Die meiste übrige Zeit seines Lebens verbrachte Thoreau im Haus seiner Familie in einem Dachstockzimmer.

Sein Holzhaus am Waldensee bestand zum Beispiel aus einer Feuerstelle, einem gemauerten Kamin, einem Bett, einem Schreibtisch und drei Stühlen. Der Hausrat umfasste ein Minimum: Kochgeschirr, Waschbecken, Besteck, Becher, Ölkrug, Melassekrug und eine japanisch lackierte Lampe. Mehr brauchte er nicht. Sogar ein Spiegel war dabei. "Zum Glück bin ich imstande, zu sitzen und zu stehen, ohne ein Möbellager in Anspruch nehmen zu müssen", schrieb er. Sein oft beissender Humor bleibt noch zu entdecken. Die meiste übrige Zeit seines Lebens verbrachte Thoreau im Haus seiner Familie in einem Dachstockzimmer.

Wenn er sein Dasein nicht mit stumpfsinniger Arbeit verbringen musste, blieb ihm ausgiebig Zeit, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die sich lohnten, für ihn vor allem die Auseinandersetzung mit der Natur. Es gebe zwei Welten für ihn: das Postamt und die Natur, bekannte er in seinen Tagebüchern. Das zivile Leben war definitiv nicht seine Sache.

Seinen Tag begann er meistens mit Lesen und Schreiben, während die Nachmittage ausgedehnten Streifzügen in den Wäldern rund um Concord gehörten. Kein Wunder, dass er den puritanischen Zeitgenossen bald als Faulenzer, Schmarotzer, Tagedieb erschien. Um seinen Mitmenschen seine Lebenseinstellung zu erklären, fing er an, im Lyceum, in der Abendschule, Vorträge zu halten, aus denen eine ausgedehnte Vortragstätigkeit und im Lauf der Zeit sein Buch "Walden" hervorging.

"Natur und Wälder waren für in

eine Schule des Lebens."

Thoreau war ein begnadeter naturalist, wie der treffende englische Ausdruck lautet, ein Naturkundiger, der die kleinste Beobachtung in der Natur in einen kosmischen Kontext stellen konnte. Im Jahr 2000 sind die Beobachtungen auf seinen Exkursionen posthum in Buchform erschienen: "Wild Fruits", in deutscher Übersetzung 2012 unter dem Titel "Wilde Früchte" in einem opulenten Band bei Manesse. Beim Lesen entsteht der Eindruck, als habe er jeden einzelnen Strauch, jeden Baum, jede Frucht gekannt. In chronologischer Abfolge dokumentierte er das Blühen, Reifen und Ernten der Früchte und deren Standorte. So entstand in seiner Vorstellung ein räumlich angeordnetes Wissen der Natur.

Besonders haben es Thoreau Beeren angetan. Himbeeren hielt er etwa für "eine der schlichtesten, unschuldigsten und himmlischsten aller Früchte". "Himbeeren gehörten, so lehren uns jüngste Berichte, schon vor der Gründung Roms zur Nahrung der unbekannten primitiven Völker, von denen die Pfähle am Grund schweizerischer Seen zeugen." Auch Kartoffeln, Birnen, Quitten (um die Räume zu parfümieren, "to scent your chamber"), Melonen, Kürbissen galt seine Aufmerksamkeit.

Unübersehbar ist, dass sein botanischer Überblick durchaus als implizite Zivilisationskritik zu verstehen ist. Thoreau war kein Mystiker, kein Romantiker, sondern ein grosser Realist. Seine Beschreibungen sind durch und durch poetisch, also exakt, niemals jedoch blumig oder sentimental. Die Natur war für ihn ein unverzichtbarer Ort der Selbsterneuerung und der Wald eine Schule des Lebens. Im Essay "Gehen" hat er diesen Gedanken abgehandelt. Er war überzeugt, dass die Wildnis den Erhalt der Welt garantieren würde.

Also kein Eremit; kein Romantiker; kein schrulliger Einzelgänger. Auch kein Aussteiger und kein Ökologe, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Aber was dann? Ich würde sagen: ein dezidierter Denker und ein radikaler Individualist. Er suchte die Einsamkeit und fand es zuträglich, allein zu leben, weil er sich dann nicht von äusseren beziehungsweise fremden Lebensumständen konditionieren lassen musste. Danach richtete er seinen Lebensstil.

"Vehement ergriff Thoreau Partei

für den Sklavenbefreier John Brown."

Als aber die Abolition, die Sklavenbefreiung, an Vehemenz zunahm, machte er sich zum bedingungslosen Verteidiger von John Brown, der mit einer Gruppe von wenigen Anhängern einen Kleinkrieg gegen Sklavenhalter führte und Sklaven zur Flucht verhalf. Als Brown am 2. Dezember 1859 den Tod durch den Strang erlitt, war Thoreau einer der wenigen in den Nordstaaten, der seine Taten verherrlichte und ihn eine "Lichtgestalt" nannte.

In Concord, Boston und Worcester hielt er Vorträge über Brown. "Bezeichnend war für ihn die Überzeugung", so führte er aus, "dass ein Mensch das Recht hat, mit Gewalt gegen den Sklavenhalter vorzugehen, um den Sklaven zu retten. Ich stimme mit ihm überein." Und noch deutlicher: "Ich will weder töten noch getötet werden, aber ich kann mir Umstände vorstellen, unter denen beides für mich unvermeidlich wäre. Wir erhalten den sogenannten Frieden in unserer Gemeinschaft jeden Tag durch kleine Gewalttaten." Auch ein Friedensapostel war Thoreau nicht.

Dass er sich jahrelang weigerte, Steuern zu bezahlen, aus Protest gegen den Krieg der USA gegen Mexico und weil der Staat die Sklaverei duldete, ist eine bekannte Episode in seinem Leben. Er verbrachte eine Nacht im Gefängnis, aber eine seiner Verwandten bezahlte den ausstehenden Betrag, sehr zum Verdruss Thoreaus übrigens. Man kann seine Radikalität nicht verstehen, ohne die tiefsitzende, bis heute anhaltende anarchische Ablehnung des Staates in der amerikanischen Mentalität zu berücksichtigen. Aus dieser Haltung heraus ist Thoreaus berühmter Essay "Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat" hervorgegangen, in dem er die Gewissenlosigkeit des Staates brandmarkte.

"Der Konflikt zwischen Einzelgängertum

und gesellschaftliker Kritik blieb ungelöst."

Heute ist Thoreau in der intellektuellen Wahrnehmung so präsent wie nie zu Lebzeiten. Eine neue Biografie von Frank Schäfer liegt vor, die den "Waldgänger und Rebell" ins Zentrum stellt und in die alte romantizistische Denkschablone fällt. Der schwedische Haushersteller Arvesund bietet eine "Hermit's Cabin" in Thoreaus Geist für Menschen an, die Zurückgezogenheit suchen. Desgleichen bieten die in Lakewoods, Colorado, domizilierten Waldenlabs Anleitung für den Bau einer Hütte im Stil derjenigen Thoreaus für weniger als tausend Dollar, was dem Betrag entspricht, den Thoreau 1845 ausgelegt hat. Es gibt auch eine Zeitschrift mit dem Titel "Walden" für den wachsenden Outdoor-Markt.

Eine bisher nicht beantwortete Frage ist Thoreaus sexuelle Veranlagung geblieben. Seine verklärte distanzierende Beziehung zu Menschen, vor allem zu drei, vier Frauen in seinem Leben, sowie sein befremdliches Keuschheitsideal im Geist der Upanishaden und anderer hinduistischen Texte, die er las und kannte, hat dazu geführt, dass die Gay Community ihn für sich reklamiert hat. Tatsächlich ist seine Ungeselligkeit schwierig zu erklären. Thoreau hat darüber selbst nur in verschlüsselter Form Auskunft gegeben. Das Leben in der Natur ersetzte ihm jede menschliche Gesellschaft, und er unterhielt zu Pflanzen, Bäumen, Wäldern, Bergen, Seen eine Beziehung wie zu "Blutsverwandten".

Thoreaus Habitus wird besser verständlich, wenn man berücksichtigt, dass er sich bei der Verfolgung seines Lebenswegs durch nichts aufhalten oder ablenken und von niemandem vereinnahmen lassen wollte. "An diesem rastlosen, betriebsamen, nichtssagenden neunzehnten Jahrhundert begehre ich nicht teilzuhaben", schrieb er.

Seine Gesellschaftskritik erklärt Thoreaus individuelle Wahl seiner Lebensführung, aber löst nicht den Widerspruch zwischen beidem, zwischen Empörung auf der einen Seite und Anfälligkeit für die Absonderung vom bürgerlichen Gemeinwesen auf der anderen. Mehr als sich auf das Gewissen zu berufen, tat er nicht und konnte er, als Einzelner, nicht tun. Das ist ein Konflikt, für den es keine simple Lösung gibt. Geschadet hat er seinem Ansehen nicht im geringsten.

12. Juli 2017

Über die Zeit am Waldensee veröffentlichte Thoreau 1854 das Buch "Walden oder Hüttenleben im Walde", in dem er die Gründe für seinen Entschluss darlegte. "Ich bin in den Wald gegangen, weil mir daran lag, mit Bedacht zu leben, es nur mit den Grundtatsachen des Daseins zu tun zu haben und zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben." Das sind Worte, die sich tief in das Fleisch des Konformismus und der geistigen Bequemlichkeit einschneiden. Wer sie gelesen hat, sieht sich mit sich selbst konfrontiert und muss sich entscheiden, wie er leben will.

Über die Zeit am Waldensee veröffentlichte Thoreau 1854 das Buch "Walden oder Hüttenleben im Walde", in dem er die Gründe für seinen Entschluss darlegte. "Ich bin in den Wald gegangen, weil mir daran lag, mit Bedacht zu leben, es nur mit den Grundtatsachen des Daseins zu tun zu haben und zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben." Das sind Worte, die sich tief in das Fleisch des Konformismus und der geistigen Bequemlichkeit einschneiden. Wer sie gelesen hat, sieht sich mit sich selbst konfrontiert und muss sich entscheiden, wie er leben will. Sein Holzhaus am Waldensee bestand zum Beispiel aus einer Feuerstelle, einem gemauerten Kamin, einem Bett, einem Schreibtisch und drei Stühlen. Der Hausrat umfasste ein Minimum: Kochgeschirr, Waschbecken, Besteck, Becher, Ölkrug, Melassekrug und eine japanisch lackierte Lampe. Mehr brauchte er nicht. Sogar ein Spiegel war dabei. "Zum Glück bin ich imstande, zu sitzen und zu stehen, ohne ein Möbellager in Anspruch nehmen zu müssen", schrieb er. Sein oft beissender Humor bleibt noch zu entdecken. Die meiste übrige Zeit seines Lebens verbrachte Thoreau im Haus seiner Familie in einem Dachstockzimmer.

Sein Holzhaus am Waldensee bestand zum Beispiel aus einer Feuerstelle, einem gemauerten Kamin, einem Bett, einem Schreibtisch und drei Stühlen. Der Hausrat umfasste ein Minimum: Kochgeschirr, Waschbecken, Besteck, Becher, Ölkrug, Melassekrug und eine japanisch lackierte Lampe. Mehr brauchte er nicht. Sogar ein Spiegel war dabei. "Zum Glück bin ich imstande, zu sitzen und zu stehen, ohne ein Möbellager in Anspruch nehmen zu müssen", schrieb er. Sein oft beissender Humor bleibt noch zu entdecken. Die meiste übrige Zeit seines Lebens verbrachte Thoreau im Haus seiner Familie in einem Dachstockzimmer.