© Foto by YouTube

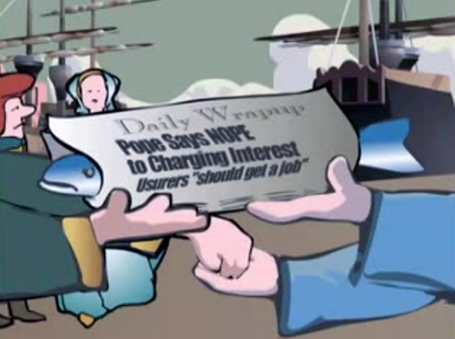

"Die Welt fängt mit Schulden an": Tausch-Karikatur

Eine Geschichte der Menschen, die in Schulden und in Schuld geraten sind

Der amerikanische Anthropologe David Graeber hat eine Geschichte der Menschheit als Herrschaft der Gläubiger geschrieben

Von Aurel Schmidt

"Schulden. Die ersten 5000 Jahre" ist der Titel von David Graebers Buch. Wo die Menschen ihre Geschäfte mit Handschlag besiegeln, treten die Menschen als Gleichberechtigte auf. Erst das Geld hat ethische Beziehungen in arithmetische Geschäftsbeziehungen verwandelt.

Das Buch hat über 500 Seiten. 400 davon sind Text, der Rest Fussnoten. Wer sich durch dieses Massiv hindurchgebohrt hat, sieht die Welt in einem neuen Licht. Der Autor David Graeber ist Amerikaner. Er schreibt über das Problem Schulden, nicht als Ökonom, sondern als Kulturanthropologe. Das ergibt einen eher ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Weltgeschichte. Graeber steht der "Occupy"-Bewegung nahe, heisst es. Angeblich verlor er durch seine unumwundene Art zu denken und argumentieren seine Professur in Yale. Heute lehrt er an der Goldsmith University in London.

Die Welt fängt mit Schulden an und hört mit Schulden auf. Das ist Graebers zentrale These. Dazu gehört als Gegenthese, dass eine Welt ohne Schulden möglich ist. Wo sie sich dennoch anhäufen, ist das Verhältnis zwischen den Menschen gestört. Graeber denkt dabei nicht an das von Hegel entworfene Konzept von Herr und Knecht, die beide auf einander angewiesen sind, sondern an ein einseitiges Abhängigkeits-, Herrschafts- und daher Gewaltsverhältnis, das vom Gläubiger bestimmt und dem Schuldner erlitten wird.

Herrschaft von Gläubigern

Folgendes Szenario wird als Beispiel genommen. Zwei Menschen lassen sich auf einen Tauschhandel ein. Möglich ist dieses Geschäft – oder diese Beziehung, was beinahe synonyme Ausdrücke sind –, nur, wenn beide Partner gleichberechtigt auftreten. Wer sich dabei verschuldet, der lädt eine Schuld auf sich, deren Spur sich in den dunklen Uranfängen der Menschheitsgeschichte verliert – der Mensch kommt mit einer Urschuld belastet auf die Welt – und im historischen Verlauf zu immer neuen Abhängigkeitsverhältnissen führt. Wenn Geschichte Herrschaft beschreibt, dann beschreibt sie die Herrschaft der Gläubiger.

Wie sehr der Tausch auf der Voraussetzung einer Gleichberechtigung beruht, wird bei kleinen alltäglichen Handlungen deutlich: Wir sitzen am Tisch beim Essen. Können Sie mir das Salz reichen? (reichen ist in diesem Kontext der angemessene Ausdruck). Bitte sehr! (Hier ist es.) Danke. (Ich bedanke mich dafür.) Nichts zu danken (wird mir bedeutet, klar, wir sind ja quitt). It‘s nothing, sagt er hilfreiche Mensch, wenn er englisch spricht, und meint: Ich werde im Schuldenbuch meines Kopfes keinen Eintrag machen. Die Seiten sind leer.

"Teilen", heisst das Schlüsselwort

To think und to thank haben im Englischen die gleiche Wurzel. Danken heisst, an den erfolgreichen Tausch denken, sich daran erinnern. Solche kleine Geschichten haben im Verlauf des grossen Diskurses eine erhellende Wirkung. Und Graeber setzt sie gern ein.

Er spricht in diesem Zusammenhang von einem "epischen Kommunismus" und meint damit nicht die Vergesellschaftung der Produktionsmitteln und Ressourcen, sondern denkt als Anthropologe an den "Rohstoff des Zusammenlebens", der hilft, das alltägliche Leben zu vereinfachen und angenehm zu gestalten. Teilen heisst das Schlüsselwort (sogar bei "Facebook"). Kommunismus als moralisches Prinzip beruht auf Teilen, zum Beispiel auf geselligem Teilen bei Festmählern. Wieder spricht hier der Anthropologe.

Tabula rasa machen

Der Tausch kann also zu einem ebenso freiwilligen wie gerechten Ausgleich führen oder es entstehen – im Gegenteil – verhängnisvollen Hierachien und Fesseln.

In der Vergangenheit war in vielen Gesellschaften der Tausch eine Ehrensache. Er wurde beglichen durch Handschlag, nicht durch Bezahlung mit Geld. Erst mit dessen Einführung wurde es möglich, ethische Beziehungen zwischen gleichgestellten Menschen zu berechnen, zu messen und zu quantifizieren: Wieviele x bekomme ich für ein y? Die Beziehungen unter den Menschen werden gestört, es wird möglich, Moral und Gerechtigkeit "in eine Sache unpersönlicher Arithmetik zu verwandeln – und dabei Dinge zu rechtfertigen, die ansonsten empörend oder obszön erscheinen würden".

Da Schlimmste ist: Die Ungleichheit führt im besten Fall zu Zinszahlungen, im schlechtesten zu Verfolgung, Schuldenherrschaft, Enteignung, Konfiskation, Kerker. Väter müssen ihre Kinder als Sklaven verkaufen, Frauen sich prostituieren. Graebers Buch handelt zu einem grossen Teil von der Pein, den Qualen, dem Entsetzen, die quer durch die Geschichte aus Schuldverhältnissen hervorgegangen sind.

"Geld hat keine Essenz"

Dabei zeigt der Autor anhand zahlreicher Beispiele aus der anthropologischen Literatur, dass Märkte ohne Geld und also ohne Staat möglich sind, zum Beispiel im konfuzianischen China, wo die Kaiser, wenn eine Hungersnot drohte, Geld druckten und auf diese Weise eine Art "Wohlfahrtspolitik" betrieben. Gleiches wird in Mesopotamien und im Islam angetroffen.

Geld ist virtuell, es hat keine Essenz, sagt Graeber mehrmals. Daher war es auch immer möglich, in regelmässig wiederkehrenden Abständen die Kerbhölzer zu zerbrechen oder durch Dekrete sämtliche Schulden zu erlassen und Tabula rasa zu machen. So konnte zum Wohl der Allgemeinheit immer wieder ein neuer Anfang gemacht werden. An diesem Punkt, wo ein neuer Anlauf angemessen wäre, sind wir heute angekommen.

Der Markt als Nachbarschaftshilfe gedacht

Wo der Tauschhandel eine Ehrensache war, bestand jederzeit die Aussicht auf einen Ausgleich. Mit der Einführung des Geldes trat eine tiefgreifende Änderung ein. Geld hat nichts mit Produktion, Ware, Handel zu tun, sondern mit Spekulation, sagt Graeber auf seine zuspitzende Art. Während der Markt da ist, um Güter zu tauschen, setzt der Kapitalismus Geld um, um weiteres Geld zu verdienen. Der Markt verliert seine Bedeutung als "Nachbarschaftshilfe", während sich der Handel als "Fortsetzung des Zinswuchers mit anderen Mitteln" herausstellt.

Bei diesen veränderten Voraussetzungen in den menschlichen Beziehungen werden verschiedene Formen von Abhängigkeit – wie sie oben beschrieben wurden – und kriegerische Austragungen aller Art unvermeidlich.

Schuldenabhängigkeit unterjochter Völker

Die Bauernkriege sind das bekannteste, aber bei weitem nicht das einzige Beispiel. Die Geschichte ist voll davon, man denke nur etwa an die Eroberung der Kontinente durch die Europäer, deren erste Handlung es war, die unterjochten Völker durch Abgaben aller Art in eine totale Schuldenabhängigkeit zu stossen. Die "Bank of England" wurde 1694 gegründet, um König William III mit Geld zu versorgen, das er brauchte, um Krieg gegen Frankreich zu führen. Später liess die Bank die königlichen Schuldscheine monetarisieren – das heisst in Geld verwandeln – und als Banknoten unter die Bevölkerung bringen.

Der Handel mit Schulden ist eines der erfinderischsten Kunststücke der Finanzindustrie in der Neuzeit. Heute kauft China einen Teil der Schulden der USA und macht sie von sich abhängig. Das ist eine Wiederholung des mittelalterlichen Vasallentums mit seinen Tributverpflichtungen. Übrigens beträgt das Staatsdefizit der USA heute gleichviel wie deren Militärbudget. Sagt Graeber. Ich kann es nicht kontrollieren, nehme aber an, dass es bei seiner Detailversessenheit stimmt.

Herausforderung eines anderen Denkens

Ein Wort zur Methode des Autors. Graeber ist von der Verschuldung der Menschen – die stets auch die erweiterte Bedeutung von Schuld miteinbezieht – und den für sie daraus entstehenden Folgen entsetzt und erzählt die Geschichte dieser Abhängigkeit. Um sie zu illustrieren, sucht er sich in der Geschichte die passenden Belegstellen aus.

Was die Lektüre erschwert, ist der Umstand, dass Graeber die wichtigsten verwendeten Begriffe "Wert", "Schuld", "Tausch", "Geld", "Markt", "Staat" und "Krieg" nicht zu Beginn genau definiert, sondern dass sie erst im Verlauf des Lesens im Kontext verständlich werden.

Ich bin bei der Beurteilung seines Werks von der anthropologischen beziehungsweise historischen Seite ausgegangen. Denkbar wäre aber auch eine an ökonomischen Überlegungen orientierte Auseinandersetzung.

Fülle von Einzelheiten und Belegstellen

Dass das Buch anspruchsvoll ist, spricht nicht gegen es. Aber was die Lektüre ebenfalls schwierig macht, ist die Art, wie es ausufert. Bei der Fülle von Einzelheiten und Belegstellen verliert man leicht den roten Faden.

Ein Vorteil wäre es auch gewesen, den Bezug zur Gegenwart – zur Schuldenpolitik und zur Rettung der Schuldnerländer in der Euro-Zone – deutlicher herauszuarbeiten. Wenn Spanien unter den Rettungsschim gezwungen worden ist, ist das Land von den Kreditgebern abhängig. Also nicht mehr frei. Darin liegt die versteckte Absicht. Das wird bei Graeber deutlich, aber so direkt wollte er nicht sein. Er sieht sich als Wissenschafter, und sein Buch stellt sich als stupendes gelehrtes Werk heraus. Man merkt, was Graeber sagen will, auch wenn er es nicht direkt sagt.

Bleibt zum Schluss auf der letzten Seite des Buchs sein Vorschlag, einen radikalen Schuldenschnitt vorzunehmen. Denn was sind Schulden eigentlich? "Sie sind nichts weiter als die Perversion eines Versprechens, das von der Mathematik und der Gewalt verfälscht wurde."

Wenn man es so sieht, dann ist die gegenwärtige sogenannte Schuldenkrise nichts weiter als eine solche Perversion, die ein anderes, neues Denken herausfordert.

David Graeber: "Schulden. Die ersten 5000 Jahre". Verlag Klett-Cotta. 39.90 Franken.

15. Juli 2012