|

© Foto by Keystone

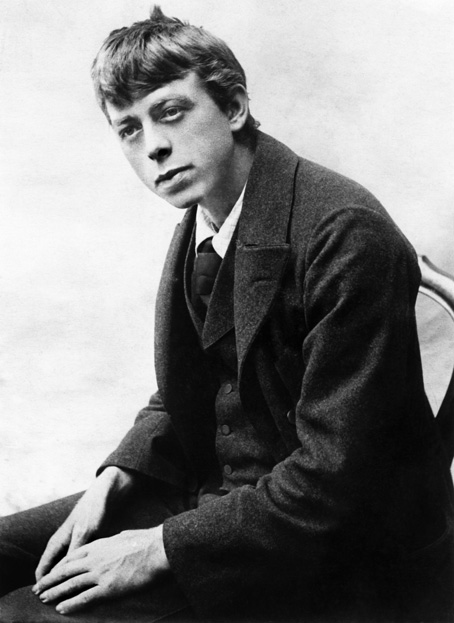

"Maxime und Methode": Junger Schriftsteller Robert Walser

Der SelbstverkleinerungskünstlerVor 50 Jahren starb Robert Walser - Erinnerung an einen der grossen Schweizer Schriftsteller Von Aurel Schmidt Am Nachmittag des 25. Dezember 1956 fanden Kinder in Herisau einen toten Mann im Schnee liegen. Der Untersuchungsrichter Kurt Giezendanner machte mehrere Aufnahmen des Toten. Offenbar musste er zu diesem Zweck einige ungebetene Schaulustige vertreiben. Sie haben sich in die linke obere Ecke der Fotografie zurückgezogen.

"Er hatte es nicht mehr ausgehalten Robert Walser hatte ein unruhiges Leben als Schriftsteller geführt, zwischendurch immer wieder verschiedene Berufe ausgeübt und sich mit dem Schreiben von Prosastücken über Wasser gehalten, so gut es ging. Anfang Januar 1906 liess er sich in Berlin nieder, auf der Suche nach Teilhabe an der grossen Welt, wie man vermuten kann.

"Robert Walser zieht sich eine Maske auf Können diese Häufungen Zufall sein - oder liegt hier eine unergründliche Vorahnung vor oder gar eine geheime Todessehnsucht?

"Erfolglosigkeit als triumphales Lebensziel." Weil er nicht gross sein konnte, beschloss er, sich klein zu machen, und brachte es darin zu wahrhaftiger Meisterschaft. Weil er keinen Erfolg hatte, machte er die Erfolglosigkeit zum triumphalen Lebensziel. Walser war ein Selbstverkleinerungskünstler, der die Selbsterniedrigung soweit wie möglich trieb und auf diese Weise versuchte, sein Selbst wenigstens in einer Negativbesetzung zu stabilisieren. Der Diminutiv stieg bei ihm zur kategorischen Lebensmaxime auf.

"Solche Sätze brechen wie Sturzbäche Solche Stellen lassen sich in beliebiger Zahl aus dem Werk herausfiltern. Es sind Sätze, die wie ein Sturzbach über einem hereinbrechen und keine Ruhe mehr lassen.

"Revolte gegen den Zu Lebzeiten hatte Walser einige Bewunderer, und nicht die unbedeutendsten. Das ist heute nicht anders. Aber wer las Walser damals, wer heute? Heute erst recht geht dieser leise, in Verweigerung ausklingende Ton in der lauten Welt, in der der Optimismus tobt, die Party die Kunst ersetzt hat, die Events sich jagen und wir uns zu Tod amüsieren, nur schwer zu vernehmen. Das ist der zweite Tod von Robert Walser. 23. Dezember 2006

|

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

mit Weiterungen |

|||

|

das Musikleben im Baselbiet |

|||

|

von Peter Wanners Gnaden |

|||

|

"So macht es keinen Spass!" |

|||

|

Kinder zurechtgestutzt |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

Basler Super-Festjahr |

|||

|

Reaktionen |

Geplante Kutschenwelt in Riehen: Projekt zurückgezogen

Präsident Nicolas Lüscher: "Nichts anfangen, wenn wirs nicht durchziehen können."

Ein Leben mit der Gitarre:

René Hemmig im Porträt

René Hemmig im Porträt

Tagsüber Proteinforscher, abends Jazz- und Blues-Gitarrist: "Hemmig kann alles."

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.