|

© Fotos by OnlineReports.ch

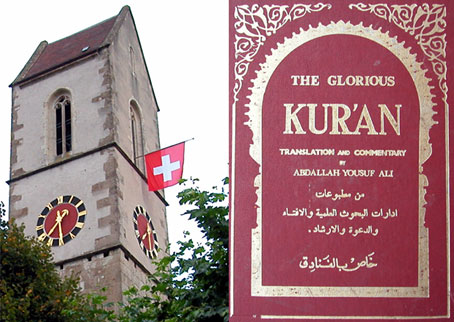

"Medien-Propaganda gegen Islam": Schweizer Muslime im Dilemma

Schweizer Muslime im Kampf um mehr AnerkennungVom Versuch, die Negativ-Wahrnehmung des Islam zu korrigieren Von Beat Stauffer Nicht erst seit den Anschlägen von New York haben Muslime in Europa mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch seit diesen Attentaten sehen sich viele Nichtmuslime erst recht in ihrer negativen Wahrnehmung des Islam bestätigt. Wie erleben Musliminnen und Muslime in der Schweiz diese Situation? Wie gehen sie damit um? Wie versuchen sie, gegenüber der Schweizer Öffentlichkeit ein anderes Bild des Islam zu vermitteln? "Das negative Image des Islam macht uns zu schaffen", sagt Sakib Halilovic, Imam der bosnisch-islamischen Gemeinschaft in Schlieren. Manchmal empfinde er die Vorbehalte vieler Schweizerinnen und Schweizer dem Islam gegenüber als wirkliche Belastung; auch deshalb, weil die Möglichkeiten der Muslime, etwas dagegen auszurichten, sehr beschränkt seien. Halilovic, der in Sarajewo islamische Theologie studiert hat, macht die Medien zu einem grossen Teil für die Vorurteile dem Islam gegenüber verantwortlich. 28. Dezember 2004

"Wir leben nicht miteinander, sondern nebeneinander" Machen wir uns doch nichts vor, in der breiten Masse der Schweizer Bevölkerung sind Muslime nicht besonders beliebt. Warum das so ist? Viele Muslime schotten sich ab, sprechen, wenn überhaupt, nur sehr schlecht Deutsch und meiden den Kontakt mit uns Schweizern. Im Gegensatz zu den jetzt völlig integrierten Südländern ist aus meiner Sicht keine Besserung zu erwarten. Hier in Basel müht sich der Herr Kessler zwar redlich ab, für mich ohne sichtbare Erfolge. Solange die "andere Seite" nicht bereit ist, auf uns Schweizer zuzugehen, wird das Projekt Integration scheitern!

Die Frage der Integration ist auch eng verknüpft mit dem sozialen Status der Emigranten. Persönlich kenne ich Gott sei Dank gebildete Türken - was für ein Unterschied zu den oft unfreundlichen, eher mufflig wirkenden anderen Türken in Basel! Aber eben, diese Menschen arbeiten in guten Berufen, etwa der Banken und der Chemie. Die gute Ausbildung, ein Hochdeutsch das uns Einheimischen überlegen ist, fällt mir besonders auf. Unter unseren guten Bekannten befinden sich keine Islamisten, die Ehefrauen tragen keinen Schleier und gehen so oft in die Moschee, wie ich in die Kirche, ein paar Mal pro Jahr. Den Ramadan, die Fastenzeit beachten diese Leute schon, dafür wird am Abend gespiesen, dass sich die Balken biegen. Das soll keine Kritik sein, nur eine Feststellung.

Summa Summarum: Nach meiner Meinung haben wir viel zu viele Muslime ohne Ausbildung in der Schweiz. Diese Menschen verliessen ihre Herkunftsländer aus wirtschaftlicher Not und träumten, eines Tages wieder in ihre Dörfer in Kurdistan oder Kosovo-Albanien zurückzukehren, als gemachte Leute. Dieser Traum geht wohl für die meisten nicht in Erfüllung, das Leben bei uns ist teuer, grosse Summen können kaum gespart werden. Negativ fällt auf, wie wenig diese Emigranten über die Schweiz wissen. Unsere Sitten und Gebräuche, wie etwa eine gewisse Ordnung und Sauberkeit, werden bewusst umgangen. Wenn Lehrer zum Besuch eines Elternabends etwa im Kleinbasel einladen, erscheinen diese Leute nicht. Auch ein Einzelgespräch mit einem Elternteil ist sehr mühsam und wird oft genug abgelehnt. Man bekommt den Eindruck, diese Emigranten wollen nur von uns, unserem Systemen profitieren, soviel als möglich, wenn's geht ohne Gegenleistung.

Grosse Sorgen mache ich mir um die Kinder der Muslim-Emigranten. Ihr schlechtes Deutsch, auch nach zehn Schuljahren unüberhörbar, erschwert diesen jungen Leuten eine Ausbildung enorm. Hier wächst ein Konfliktpotenzial heran, mit steigender Kriminalität verbunden. Die Eltern dieser "Secondos" sind geistig nicht in der Lage, ihren Kindern die Wichtigkeit einer guten Ausbildung zu vermitteln. Diese "Secondos" riskieren alle zwischen Stuhl und Bank zu fallen, weil keiner sie anstellen will. Ihr schlechtes Deutsch reicht nicht zum Besuch einer Berufsschule aus. "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr", gilt halt immer noch.

Ich weiss auch keine Patentlösung. Ich stelle in Bezug auf Menschen aus den islamischen Kulturkreisen nur fest, dass wir nicht miteinander, sondern nebeinander leben. Eric Cerf, Basel "Braucht auch die Schweiz einen van Gogh oder ein Madrid?" Brauchen selbstkritische Muslime, die sich für die Säkularisierung des Islam, für Demokratie, UNO-Menschenrechte notabene Frauenrechte engagieren, mehr Anerkennung? Ich glaube nicht. Die meisten Nichtmuslime in Europa dürften diese Muslime anerkennen, sofern diese überhaupt noch Anerkennung als "andere" benötigen und nicht bereits Teil von "uns" sind. Oder bedeutet die geforderte Anerkennung die Aufweichung des (staatlichen) Rechts auf Gleichberechtigung zugunsten der Religions- und Kulturfreiheit? Bedeutet sie "Toleranz" resp. Schweigen (angesichts eskalierender Probleme) auf Kosten der Meinungsfreiheit? Bedeutet sie die Zulassung der (teiweise menschenrechtswidrigen) Scharia (Entsäkularisierung des Rechts)? Anerkennung von Marketingstrategien statt überzeugenden Taten?

Diffus bleiben, vor allem in den Medien, die Forderungen nach einem besseren Image. Wird damit ein Persilschein beantragt? Oder soll damit die Wahrnehmung des um sich greifenden Islamismus verhindert werden? Ich erlebte an einer Dialogveranstaltung persönlich, wie die Aussage eines Muslims, dass Terrorismus ein Medien-Problem sei, von den anwesenden Muslims und Muslimas grosses Echo erfuhr. Wer weiss, vielleicht benötigt auch die Schweiz einen van Gogh oder ein Madrid, um einzusehen, dass im realen globalen heiligen Krieg reale Menschen umgebracht werden. Auch die oben erwähnten integrierten Muslime sind Zielscheibe der Terroristen, da sie nach ihnen nicht den "richtigen" Islam praktizieren.

Zur Forderung nach besserem Wissen über den Islam. Das ist zweifellos von Nöten. Doch wer heute nur vom Islam als friedlicher Religion spricht und den sich global ausbreitenden Islamismus verschweigt, diskreditiert sich selbst. Am gefährlichsten sind die schönrednerischen Täuscher. Wörter bedeuten Macht, Geschichte und Identität.

"Es wäre naiv anzunehmen, nur weil einer nett aussieht und gut reden kann, sei er modern. Islamisten sind sehr raffinierte Leute, und mit ihren Reden können sie manchmal Schäden anrichten, die schlimmer wirken als Bomben." (Mohamed Sifaoui über Tariq Ramadan, Quelle: www.wdr.de/tv/kulturweltspiegel/ 20041128/4.html)

Islamisten und zu anerkennende Muslime auseinander zu halten, das wird die immer grösser werdende Herausforderung der Zukunft sein. Wer Frauenunterdrückung, menschenrechtswidrige Strafen, Intoleranz gegenüber Andersgläubigen, Terrorismus, die für alle offensichtlich im Namen seiner Religion ausgeführt werden, nicht eindeutig und superklar verurteilen kann, macht sich hochgradig verdächtig, dasselbe Gedankengut zu haben. Andy Wolf, Muttenz |

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

im Monatsgespräch |

|||

|

das Musikleben im Baselbiet |

|||

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

An der Missionsstrasse

müssen 19 Bäume weg

müssen 19 Bäume weg

Das Bauprojekt von der Burgfelderstrasse bis

in die Spalenvorstadt sorgt für Konflikte.

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Die Verfassung von Basel-Stadt

wird 20 Jahre alt

wird 20 Jahre alt

Staatsrechtler Stephan Breitenmoser sagt, warum sich die Totalrevision gelohnt hat.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Leere Beizen an der Fasnacht:

"So macht es keinen Spass!"

"So macht es keinen Spass!"

Der Gelterkinder Rössli-Wirt Angelo Di Venere rechnet mit 50 Prozent weniger Umsatz.

Umzug absagen? Ein Gerücht beschäftigt Gelterkinden

Die Anschläge in Deutschland bewegen auch die Fasnächtler im Oberbaselbiet.

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.