© Fotomontage by Ruedi Suter, OnlineReports.ch

"Wir fühlen uns ausser Stande": Diktator Saddam Hussein

Schweizer Bunkerbauer sicherten Saddam Hussein das Überleben

Die Mauer des Schweigens der Schweizer Zivilschutzindustrie um ihr Ausland-Engagement bekommt Risse

Von Ruedi Suter

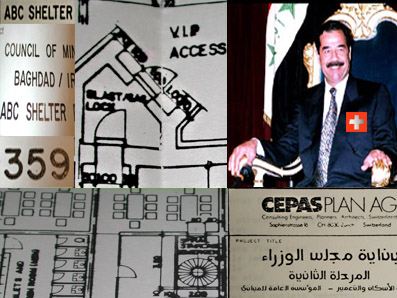

Ist der irakische Gewaltherrscher Saddam Hussein nur noch an der Macht, weil er sich das weltweit begehrte eidgenössische Zivilschutz-Knowhow einkaufte? Tatsache ist: Schweizer Ingenieure haben ihm zahlreiche ABC-Unterstände konstruiert. Auch seinen Kommandobunker 359 in Bagdad unter einem Park neben den Regierungsgebäuden. OnlineReports hat die Pläne und zeigt die geheimen Verbindungen zwischen helvetischen Ingenieurbüros, dem Bundesamt für Zivilschutz und den ausländischen Auftraggebern auf.

Kein Zweifel, da waren Schweizer Profis am Werk. Ihre geheime Arbeit ist ein Zeugnis exakter Kalkulationen und nüchterner Präzisionsarbeit: die Pläne des Kommandobunkers in Bagdad mit dem Projektcode 359. Was diese Papiere verraten, hätte nie an die Öffentlichkeit dringen dürfen. Doch just dies ist nun geschehen - und die Schweiz hat ein weiteres Stück ihrer Unschuld verloren. Denn da hilft kein Augenreiben, die Pläne zeigen klar und deutlich das zweistöckige Herzstück einer unterirdischen Schutzanlage für Hunderte von Regierungsbeamten, Soldaten und Zivilisten.

Akribisch haben Schweizer Ingenieure sämtliche Elemente berechnet und eingezeichnet: Aufenthalts- und Konferenzräume, Büros und Schlafsäle, Toiletten für Damen und Herren, Küchen, Vorratslager, Krankenstationen, Notausgänge, Waffenkammern und Materialräume, Gänge, Treppen, Luftschutztüren, Schleusen, Dekontaminierungsräume, Filter- und Kühlanlagen, Lüftungsschächte, Mauerstärken und Durchgänge.

Bunkertunnels für Limousinen und Panzer

Englische Begriffe in Maschinenschrift sind stellenweise handschriftlich mit deutschen ergänzt worden. Nichts liessen die Planer aus, um die Schutzsuchenden massiven Artilleriebeschuss, direkte Raketentreffer und die Detonationen schwerer Bomben bequem und unbeschadet überleben zu lassen. In Auftrag gegeben wurde der Spezialbunker mit seinen 70 Zentimeer dicken Wänden anfangs der achtziger Jahre vom irakischen Ministerrat, dem "Council of Ministers Bagdhad/Iraq".

Die Pläne mit dem Code 359 verraten in ihren Randbereichen weitere angrenzende Anlagen, aber auch unterirdische Tunnels für Fahrzeuge wie beispielsweise Limousinen, Lastwagen oder Panzer sowie "öffentliche Schutzräume" für 534 Personen. Ins Auge sticht ein separater Zugangstunnel für V.I.Ps. "Der Zentrumsbunker wurde für die oberste Regierungs- und Armeeführung des Iraks konzipiert - also für Saddam Hussein und seinen Stab", erläutert ein Schweizer Ingenieur, der am Geheimprojekt mitgearbeitet hatte.

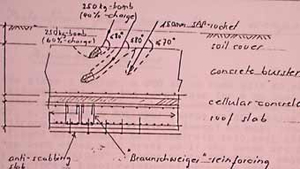

Meterdicker Schutzschild gegen Spezialbomben

Das "Dach" der unterirdischen Schutzanlage sei im Boden mit einer meterdicken Schicht aus verschiedenen Materialien gegen Luftangriffe aller Art abgesichert worden: Zuoberst eine 75 Zentimeter dicke Erdüberdeckung, dann eine 3,40 Meter dicke Betonplatte, dann eine 25 Zentimeter dicke Isolationsschicht mit Luftporen und schliesslich die eigentliche Bunkerdecke von einem Meter Dicke. Damit lag der zweistöckige Zentrumsbunker (40 x 50 Meter) unter einem 5,40 Meter dicken Schutzschild gegen Treffer durch Spezialbomben oder Raketen.

Wo aber liegt diese Anlage? "Sie liegt unter einem Park und kann rasch von den nahen Regierungsgebäuden über einen Tunnel erreicht werden. Der Bunker verfügt über einen Regierungsraum mit sämtlichen Kommunikationseinrichtungen", sagt der Ingenieur im Austausch gegen das Versprechen, anonym zu bleiben. Ob die von Schweizern entworfene Anlage in der irakischen Hauptstadt Bestandteil einer der drei legendären Riesenbunker darstellt, vermag der Fachmann nicht zu sagen. Die Einblicke der ausländischen Auftragserfüller in die irakischen Schutzbemühungen seien äusserst beschränkt gewesen.

Hochmoderne Festung gegen ABC-Attacken

Die damals hochmoderne Festung gegen atomare, biologische und chemische Attacken tief in der Erde Bagdads ist jedoch nur ein Teil des weit verzweigten Bunkersystems im Irak. Dieses war vorab in den achtziger Jahren von Staatschef Saddam Hussein in Auftrag gegeben worden. Nicht gegen Amerikaner oder Europäer, die seinerzeit noch dem reichen Zweistromland modernste Waffen verkauften und um die wirtschaftlich einträgliche Gunst des Despoten buhlten, sondern gegen den vom Irak angegriffenen Iran des Revolutionsführers Khomeini (1. Golfkrieg 1980-1988).

Projektiert wurde der Kommandobunker 359 zu Bagdad von der Cepas Plan AG in Zürich. Der damalige Projektleiter Waldemar Isele bestritt zunächst gegenüber der "NZZ am Sonntag", mit seiner Crew Regierungsbunker oder militärische Schutzanlagen berechnet zu haben. Doch schliesslich bestätigte er, dass Bunker 359 im Vergleich zu den öffentlichen Schutzräumen besonders bombensicher konzipiert werden musste. "Sein Schutzgrad war höher als der eines öffentlichen Schutzraums. Er war so eingerichtet, dass die Insassen während Tagen autonom darin arbeiten konnten."

Froh um Hilfe durch weltbeste Bunkerbauer

Isele weist darauf hin, dass alle Verträge mit den Irakern Geheimhaltungsklauseln unterworfen waren. In der Regel habe die Cepas Plan AG lediglich Zivilschutzanlagen für 50 bis 250 Personen projektiert. Dies nach den gängigen Schweizer Normen (TWP, TWO), für deren Anwendung im Ausland immer die Bewilligung des Schweizer Amtes für Zivilschutz eingeholt haben werden müssen.

Die dringende Nachfrage nach irakischen Schutzräumen war für die exportfreudige Schweizer Zivilschutzindustrie ein wahrer Segen. Denn Diktator Saddam Hussein und seine Entourage verliessen sich beim Bau wichtiger Zivilschutzanlagen, Bunker, Kavernen oder Militärspitäler noch so gerne auf das viel gerühmte Know-how der Eidgenossen. Deren Ingenieure und technischen Zulieferer gelten- einmal abgesehen von den schwedischen, finnischen und dänischen Kollegen - Dank den weltweit einmaligen Zivilschutzanstrengungen daheim als die besten ihrer Zunft.

Erste Haarrisse in der Mauer des Schweigens

Und auch in Sachen Verschwiegenheit haben die Tellensöhne einen tadellosen Ruf. So galt vor und nach dem Golfkrieg von 1991 die Aufmerksamkeit der oftmals wild spekulierenden Medien Saddam Husseins "Luxusbunker" in Bagdad, den im ganzen Land verteilten unterirdischen Kommandozentralen und Mannschaftsbunkern sowie den Stahlbetonunterständen, in denen die fintenreichen Iraker selbst Panzer, Raketen und Flugzeuge versteckt haben sollen.

Als Schöpfer dieser Anlagen, welche zurzeit auch wieder die UNO-Chefinspektoren Blix und El Baradei beschäftigen, wurden immer Schweden, Finnen und Deutsche geortet - aber keine Schweizer Bunkerbauer. Diese wussten stets dicht zu halten; ihre Mauer des Schweigens bekommt erst jetzt Haarrisse. "Nach den Projekten von Cepas Plan AG für Zivilschutz-Anlagen schätzen wir, dass im ganzen Irak weit über 100 Anlagen verschiedener Grösse gebaut wurden", sagt Waldemar Isele. Wohin die Befestigungen überall genau zu stehen kamen, wisse die Firma jedoch nicht.

Gegenseitige Beschattung

"Wir haben unsere Pläne abgegeben, und damit war unser Auftrag erledigt." Realisiert wurden die Schutzraumgebäude vorab von einheimischen Bauunternehmen. Als aber der Potentat am Tigris im mörderischen Krieg gegen die persischen Feinde und die einheimischen Kurden Giftgas einsetzte, habe man sich vom Irak verabschiedet. Ingenieur Isele: "Das, was dieses Regime dann machte, konnten wir nicht mehr verantworten." Und seither, so versichert heute Cepas-Direktor Hans Peter Höltschi, sei kein Ausland-Engagement mehr eingegangen worden.

Doch das irakische Abenteuer sollte später die beteiligten Schweizer Bau- und Ingenieurfirmen wie auch die Lieferanten von Schutzraumbauteilen wieder einholen. Waren diese früher beim Projektieren in der Schweiz bereits diskret von irakischen Geheimdienstangehörigen überwacht worden, bekamen sie es vor dem zweiten Golfkrieg von 1991 erneut mit Spionen zu tun. Nur - diesmal waren es die eigenen. Jene nämlich, die in den achtziger Jahren von den in der Schweiz beschatteten Firmen informiert wurden und darauf ihre irakischen Kollegen in Zürich, Bern und Basel beschatteten.

Tipps aus dem Alpenland für den Wüsten-Blitzkrieg

So versuchten 1990/1991 Schweizer Nachrichtendienstler an die im Irak umgesetzten Bunkerpläne heranzukommen. Die Eidgenossenschaft wollte damit die von der USA angeführte Allianz beim "Desert Storm" gegen die irakischen Besetzer Kuweits unterstützen. Mit den wertvollen Informationen aus dem Alpenland konnten beispielsweise Angriffspläne oder die Munitionswahl für den Wüsten-Blitzkrieg optimiert werden. Oder sie dienten den Bomberpiloten und Programmierern der Marschflugkörper als präzise Zielhilfen.

Eine Tatsache, die einige der derzeit als Schnüffler tätigen Schweizer Luftwaffenoffiziere bereits anfangs 2000 gegenüber der SonntagsZeitung zugegeben hatten. Mit dem Plazet des mittlerweile entmachteten Geheimdienstchefs Peter Regli und mit professionellen Agententricks versuchten die Piloten den begehrten Unterlagen habhaft zu werden - oft ohne dass es die angepeilten Unternehmen bemerkten.

Auch bei der Cepas Plan AG klopften Mitglieder der Schlapphut-Gilde an. Dies bestätigt Waldemar Isele: "Die Bundespolizei hat uns während der Kuweit-Krise Fragen zu unseren Projekten im Irak gestellt. Dies offensichtlich im Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden. Doch von uns wurden weder Pläne noch Dokumente ausgehändigt." Später erfuhr der Projektleiter des Kommandobunkers 359 aber, dass die USA trotzdem mit Plänen von Bauten operierten, "die wir geplant hatten": "Wie die Papiere in die Hände der Amerikaner kamen, weiss ich nicht", sagt Isele ratlos.

Bundespolizei weiss nichts von Überwachungen

Wer darüber mehr wissen müsste, sind jene, die im Auftrag der Bundespolizei bei den zahlreichen für den Irak arbeitenden Schweizer Unternehmen sensible Daten beschafften oder es zumindest versuchten. Doch beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement will man sich auch nach interner Rückfrage an nichts erinnern können. "Fedpol.ch ist nichts bekannt über allfällige Bemühungen seitens der früheren Bundespolizei, via Bauunternehmen, die im Irak tätig waren, Pläne und weitere Einzelheiten über Zivilschutzbauten im Irak zu erlangen", sagt Sprecher Daniel Dauwalder.

Man könne auch nicht beurteilen, ob das damalige EMD, das Bundesamt für Zivilschutz oder andere Stellen über allfällige entsprechende Informationen verfügen. Und über Kontakte des irakischen Geheimdienstes zu den an den Projekten beteiligten Firmen fehlten ebenfalls Erkenntnisse. Dauwalder: "Wir können aber nicht definitiv ausschliessen, dass damals im Sinne einer präventiven Absprache Kontakte zu den zu diesem Zeitpunkt im Irak tätigen Firmen in der Schweiz stattgefunden haben." Doch zu den "allenfalls erstellten Akten" habe man keinen Zugang: "Diese befinden sich im Bundesarchiv."

Pilgerstätte für Verteidigungsattachés

Wer ebenfalls Licht ins Dunkel bringen könnte, ist das Bundesamt für Zivilschutz. Gemäss der Aussage von Zivilschutzbau-Ingenieuren musste das Amt bei der Anwendung schweizerischer Sicherheitsnormen im Ausland informiert oder gar "um Erlaubnis gefragt" werden. "Unsere Firma hat dieses Amt bei allen Aufträgen, die nach schweizerischen Zivilschutznormen geplant wurden , angefragt, ob diese Normen in den jeweiligen Ländern angewendet werden dürfen", versichert ein Experte. Doch davon will das Amt nichts wissen. Weder seien Schutzbauten eine Geheimsache, noch sei der exportorientierten Zivilschutzindustrie irgendwelche Vorgaben gemacht worden, erklärt Pascal Aebischer als Sprecher des Bundesamts für Zivilschutz.

Auffallend ist nur, dass dieses immer dann in Deckung geht, wenn ihm konkrete Fragen gestellt werden, die seine Verbindungen zum Ausland und die diesbezügliche Unterstützung von Schweizer Firmen tangieren. Denn gerade in der Boom-Dekade des Zivilschutzes mutierte das Amt zur Pilgerstätte für jährlich gegen 40 ausländische Besucherdelegationen mit Diplomaten, Verteidigungsattachés, Zivilschutzorganisationen und Medienvertretern aus allen Kontinenten.

Gedächtnisverlust im Bundesamt

Stolz wurde den oft staunenden Gästen das Wesen und Wirken des schweizerischen Zivilschutzes sowie die noch junge Aufgabenverlagerung zur Katastrophen- und Nothilfe erläutert. Man knüpfte, wie heute noch, Kontakte - und sprach auch über das Bunker-Business. Die Visitenkarten der besten Unterstandsbauer Helvetiens lagen bereit, sofern diese nicht gleich persönlich anwesend waren.

Dennoch stritt Hildebert Heinzmann, damals Vizedirektor der Zentralkoodination des Bundesamtes 1993 gegenüber der Presse "erstaunt" ab, von diesen Auslandbeziehungen gleich auch noch die Schweizer Unternehmungen profitieren zu lassen: "Es ist nicht Aufgabe unseres Bundesamtes, auf den Aufbau des Zivilschutzes im Ausland beratend Einfluss zu nehmen oder bei der Erstellung und Ausrüstung von Schutzbauten bzw. der Ausrüstung von Organisationen durch Dritte vermittelnd zu wirken."

Ein viertägiges Symposium in Riad

Eine Aussage, die General Haschem Abderrahman an seinem Verstand hätte zweifeln lassen können. War denn nicht 1986, nach des Militärs Visite in Bern, Hans Mumenthaler, der Direktor des Amtes für Zivilschutz, mit einem Tross eidgenössischer Ingenieure, Kommunikationprofis, Schutzraumtüren- und Luftfilterproduzenten erwartungsvoll im saudiarabischen Riad eingeflogen, um ein viertägiges Symposium über Sicherheit und Zivilschutz zu bestreiten?

War das Treffen mit den vielen arabischen und afrikanischen Diplomaten nicht von der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung und von der Schweizer Botschaft in Riad initiiert worden? Und überbrachte Mumenthaler nicht auch noch gleich eine aufmunternde Grussbotschaft seiner Chefin, Bundesrätin Elisabeth Kopp? Dass der saudische General nicht geträumt hatte und dass zwischen Bundesbehörden, ausländischen Auftraggebern und einheimischen Bunkerspezialisten durchaus engste Verbindungen bestehen können, ist offensichtlich.

Nicht nur militärische Geheimbauten

Doch wer auch immer sich in der Schweiz mit dem Bau von Zivilschutzanlagen beschäftigt, bunkert sich mental ein und übt sich vorzugsweise in Schweigen - als handle es sich immer und ausschliesslich um militärische Geheimbauten. Gesprächiger ist man nur unter sich oder mit Kunden - bei internationalen Messen oder Fachvorträgen in aller Welt etwa.

Als Urväter des Schweizer Zivilschutzes und damit als global respektierte Schutzraum-Cracks gelten die einflussreichen Ingenieure Ernst Basler (Zollikon) und Werner Heierli (Zürich). Denn sie haben das wegweisende schweizerische Schutzraumkonzept entwickelt und die Sicherheitstandards festgelegt. Die Ernst Basler & Partner AG in Zollikon wie auch die Zürcher Heierli AG sind heute noch international tätige Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen mit weitreichenden Verbindungen und direkten Kontakten ins Bundesamt für Zivilschutz. ETH-Bauingenieur Heierli verfasste "Überleben im Ernstfall", eine Survival-Bibel für Bunker-Interessierte - mit Bildern, die des Bundesamt zur Verfügung stellte.

"Eingeschworene Ingenieure und Bundesbeamte"

Auch die Heierli AG lieferte Know-how für den "Shelter 359" in Bagdad. Das Ausland-Engagement der Firma ist beträchtlich. In Singapur zum Beispiel ist sie für ihre vielen Dienstleistungen in der Schutztechnik gegen Kriege, Katastrophen und Terroristenanschläge längst zu einem Begriff geworden. Ihr Wissen ist riesig, doch gegenüber der Öffentlichkeit wird sofort gemauert. Man fühle sich "ausser Stande, Fragen zu beantworten", meinte Kurt Rütsche, Vorsitzender der Geschäftsleitung, zu OnlineReports.

Ein Abwinken, das Peter Hug keineswegs verwundert. Der aufs Thema Zivilschutz spezialisierte Historiker und wissenschaftliche Mitarbeiter der ehemaligen Bergier-Kommission ortete in der Zivilschutzbauerszene eine "kleine, verschwiegene Familie aus eingeschworenen Ingenieuren und Bundesbeamten". Und diese wittere eben jetzt neue Morgenluft: "Die Nachfrage nach Schutzbauten ist weltweit wieder am Steigen." Auch im Irak. Dort freilich dürfte das neue Bunker-Business noch etwas auf sich warten lassen.

25. Februar 2003

Weiterführende Links:

Die vielseitigen Bombengeschäfte der Schweizer im Irak des Saddam Hussein

rs. Langsam aber sicher lüften sich die Bodennebel: Zahlreiche Schweizer Bunker- und Zivilschutzbauer haben in den 80-er Jahren im Reich des damals schon von glaubwürdigen Menschenrechtsorganisationen als "Massenmörder" und "Kriegstreiber" definierten Diktators Saddam Hussein blendende Geschäfte gemacht.

Wer aber genau wieviele Bauten in welchen Gebieten realisierte, wird noch lange nicht klar sein. Auch nicht, ob es sich dabei um Anlagen für Zivilpersonen oder für Militärs oder gar um Mehrzweckunterstände handelte.

Der von der Zürcher Cepas Plan AG konstruierte Kommandobunker 359 neben den Regierungsgebäuden in Bagdad zeigt, dass eine klare Trennung zwischen ziviler und militärischer Anlage von der irakischen Führung nicht angestrebt worden war. Direkt oder indirekt mitbeteiligt an der Planung oder an Materiallieferungen waren u.a. folgende Firmen: die Zürcher Bakoplan Elektroingenieure AG; das Ingenieurbüro Glauser, Studer und Stüssi (GSS AG); das renommierte Zürcher Ingenieurunternehmen Heierli AG, die Stäfa Ventilator AG; die Zürcher Steigerpartner Architekten & Planer AG; die Adliswiler Paul Schwab AG (schocksichere Lagerung von Maschinen); sowie die auf Spezialtüren spezialisierte Elektro-Winkler + Cie AG in Glattbrugg. Auch das Know-how des Forschungsinstituts für militärische Bautechnik in Zürich und des ABC-Labor in Spiez fand im Bunker 359 seinen Niederschlag.

Mit dabei war aber auch die vom Basler Gotthard Frick gegründete Zivilschutz Consultants AG (Cidec) 1981-1989), eine Firmengruppe mit 600 Zivilschutzprofis. Sie bot ihre Dienste von 1981 bis 1989 an. Nach dem Fall der Berliner Mauer löste sie sich auf, weil sich laut Frick die Geschäfte nicht mehr lohnten. Der Hauptsitz der Cidec AG war die noble Villa an der St. Alban-Anlage 64 in Basel. Das Ziel der Cidec: Ausländischen Regierungen und Privatunternehmen "das einzigartige Know-how und Material der Schweiz in diesem lebenswichtigen und hochspezialisierten Gebiet zugänglich zu machen" (Empfehlungsschreiben).

Cidec baute in der Schweiz u.a. Zehntausende atombombensichere Zivilschutzplätze, das schweizerische Zivilschutzzentrum in Schwarzenburg, 11 Untergrundspitäler, 11 Kommandoposten für die Behörden, den Bundesbunker für Kulturgüter sowie zahlreiche Bauten für die Schweizer Armee. Im Irak wurde die Firma erst rührig, nachdem Saddam Hussein den Krieg gegen den Iran losgetreten hatte. Sie realisierte neun Militärspitäler und "Schutzräume für Zehntausende irakischer Menschen". Cidc-Gründer Gotthard Frick: "Ich schätze, die Schweiz hat im Irak für gut 100 000 Menschen Schutzräume gebaut." Ob darunter auch Bunker fallen, wie jene in Bagdad unter dem Hauptsitz der Baath-Partei oder direkt unter dem Regierungssitz Husseins bleibt unklar. Klar ist nur seit 2000, dass auch diese mit eidgenössischem Know-how und Material befestigt wurden - geliefert von der Zürcher Zellweger Luwa AG.

Einsatzfreudig für den "Henker von Bagdad" (irakische Opposition) zeigten sich überdies Schweizer Firmen, die Bestandteile für Luftwaffenstützpunkte lieferten, sowie das Ingenieurbüro Motor-Columbus in Baden. Es konstruierte unterirdische Militärspitäler sowie eine (1991 zerbombte) Energieversorgungsanlage. Diese weckt pikanerweise Erinnerungen an alte Zeiten, wo der Irak als der fortschrittlichste Staat Arabiens galt und irakische Ingenieure "Züridütsch" sprachen, weil sie an der ETH studiert hatten: Mitte des 20. Jahrhunderts elektrifizierten Schweizer Elektrounternehmen das Zweistromland.

Der geheime Hilfe der Schweizer beim Ausbau des Zivilschutz- und Bunkersystems im Land eines notorischen Gewalttäters wie Saddam Hussein gibt Kritikern Aufwind, die im zügellosen Zivilschutzbau mehr die Profitfreude als den Menschenschutz ausmachen und dem gelockerten Kriegsmaterialbeschluss nachtrauern, der seit 1972 die Ausfuhr fragwürdiger Zivilschutz-Materialien erlaubt.

"Die Möglichkeit, die eigene Bevölkerung dank einem gut ausgebauten Zivilschutz gegen allfällige Repressalien schützen zu können, erhöht die Versuchung sehr stark, Aggressionen gegen die feindliche Zivilbevölkerung zu starten." Das meint Historiker Peter Hug - und nennt den Bunkerliebhaber Saddam Hussein, der so sein Giftgas gegen die iranische und kurdische Zivilbevölkerung versprüht habe und angstfrei Kuweit überfallen konnte.

Sollte die USA in nächster Zeit über dem Irak wieder ein Stahlgewitter mit Marschflugkörpern und "smarten" Bomben auslösen, dürfte es für Saddam weitaus gefährlicher werden als 1991: Der neusten Generation der US-Waffen, schätzen Rüstungsexperten, sollen die angejahrten Bunker nicht mehr standhalten können - auch die in der Schweiz entwickelten nicht. Darunter zu leiden hätte einmal mehr - die Zivilbevölkerung des Iraks.