|

© Foto by drg OnlineReports

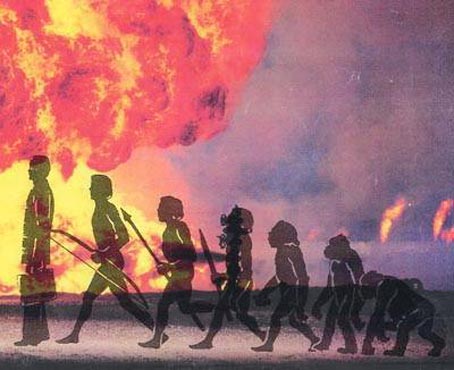

"Erbärmlichsten, elendeste Geschöpfe": Evolutions-Objekt Mensch

Man sollte Darwin genauer lesenDie Evolutionslehre hat einen fragwürdigen Ursprung Von Aurel Schmidt Der Einfluss der fundamentalistischen Christen in den USA geht heute so weit, dass es möglich ist, sich mit einer gewissen Unbekümmertheit über wissenschaftliche Tatsachen hinwegzusetzen. Fakten stören nicht, Hauptsache ist, was geglaubt wird. Das bekannteste Ergebnis dieser Entwicklung besteht darin, dass die Evolutionslehre abgelehnt wird. Nicht Charles Darwins Abstammungstheorie ("Deszendenztheorie") ist richtig, sondern die wortwörtliche Auslegung der Bibel, die sagt, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, und das vor ungefähr 10‘000 Jahren.

"Intelligentes Design statt In Wirklichkeit könnte dahinter aber, wie der amerikanische Philosoph Daniel Dennett vermutet hat, das Ziel stehen, eine "amerikanische Gottesherrschaft" zu errichten (Der Spiegel, Nr. 52/2005). Auf jeden Fall bildet die Gesellschaft der fundamentalistischen Christen, Bibeltreuen, Evangelikalen, "wiedergeborenen" Christen eine starke politische rechte, wenn nicht reaktionäre Kraft in den USA, die bis ins Weisse Haus reicht.

"Goethe war ein entschiedener Gegner Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Die Auseinandersetzung über den Kreationismus ist nicht von heute, sie hat seit jeher die Ansichten gespalten.

"Das Leben ist das Ergebnis In seinen naturwissenschaftlichen Schriften kommt der evolutionäre Gedanke in einer wunderbaren, ins Poetische gewendeten Form immer wieder vor. Jedes Lebendige sei, so meinte Goethe, eine "Mehrheit". Das "Lebensprinzip" erblickte er in der Möglichkeit, "die einfachsten Anfänge der Erscheinungen durch Steigerung ins Unendliche und Unähnlichste zu vermannigfaltigen".

"Darwins Weltreise war der Ursprung Das scheint der Punkt zu sein, wo die Diskussion mit Darwin in eine entscheidende Runde treten muss. Wahrscheinlich gibt es gegen diese wirkungsvollere Durchsetzungskraft einzelner Arten nicht viel einzuwenden. Die Frage ist nur, wo und warum Darwin zu dieser Einsicht gekommen ist.

"Darwin meinte, die Gleichheit unter den Damit meinte Darwin die Feuerländer an der südlichsten Spitze von Südamerika, in denen er "die erbärmlichsten, elendesten Geschöpfe" erblickte, denen er unterwegs begegnete. Umso mehr wunderte er sich, dass der Feuerländer "dem Klima und den Erzeugnissen seines elenden Vaterlandes" angepasst waren. Es gefiel ihm, diese Eingeborenen zu betrachten, "wenn man sich in seiner Macht überlegen fühlt". Er war überzeugt, dass die "Gleichheit" unter Feuerländern der Grund für ihre mangelnde Zivilisiertheit war. Kein Individuum wird reicher als ein anderes, keines gehorcht einem Oberhaupt, beobachtete Darwin. Schlecht für die Veredelungsfähigkeit.

"Die Fundamentalisten gleichen sich Trotzdem werden Kreationisten und fundamentale Christen in den USA nicht klein beigeben. Das American Museum of Natural History legt zur Zeit in einer grossen Ausstellung ein Bekenntnis zu Darwin ab, aber es häufen sich in den USA auch Stellungnahmen über die Bedrohung der wissenschaftlichen Freiheit unter religiösem Druck. Der Einfluss der Frömmler und Pharisäer darf nicht unterschätzt werden. 24. Oktober 2006

"Schlussfolgerung zielt in falsche Richtung" Der Text von Aurel Schmidt zeigt viele interessante Aspekte auf. Die Schlussfolgerung von der Menschheit, die zwischen Fortschritt und Fundamentalisten gespalten sei, zielt aber leider in die falsche Richtung - und zwar 180 Grad falsch.

Naturwissenschaftliche Theorien formulieren Erkenntnisse, die bewiesen, verifiziert, angepasst und die sich gegebenenfalls wiederlegen lassen. WissenschaftlerInnen muss immer bewusst bleiben, dass ihre Theorien nur für einen begrenzten und genau definierten Erkenntnisrahmen gelten. Die Theorien von Darwin sind deshalb eben gerade keine quasi-religiöse "Lehre", sondern echte, gut belegte wissenschaftliche Erkenntnisse, die aber immer wieder neu interpretiert werden müssen.

Auch alle echten spirituellen Traditionen waren sich immer bewusst, dass ihre transzendent-mystischen Erfahrungen rasch an den selben Erkenntishorizont stossen und alle konkreten Beschreibungen und Interpretationen relativ bleiben müssen. Die absolute Art, mit der heutige FundamentalstInnen Ihre angeblichen Gewissheiten vertreten, ist deshalb im usprünglichen Sinn un-religiös und letztlich in erster Linie eine extreme und verwerfliche Form von Selbstanbetung.

Die Offenbarungstexte der verschiedenen Religionen und spirituellen Traditionen beschreiben tatsächlich die Erschaffung von Welten: Die noch immer junge Welt der Schrifttradition und der ständige Versuch, in Worte zu fassen, was sich letztlich der Beschreibung entzieht. Auch mit heutigen säkular geprägten Augen können mit dieser Sichtweise daraus viele echte Erkenntniserfahrungen von tiefer Bedeutung abgleitet werden.

Die Art und Weise wie FundamentalistInnen der verschiedenen Religionen mit diesen wertvollen Traditionen umgehen, zeugt in ersten Linie von mangelndem Respekt für diese Quellen und von einer Art spirituellem Analphabetismus. VertreterInnen mit einer ähnlich fundamentalistischen Geisteshaltung finden sich aber auch unter "orthodoxen" WissenschaftlerInnen, welche Darwin zum Quasi-Religionsstifter verklären. , "Differenzieren statt fundamentalisieren!" Meiner Ansicht nach stehen sich in der Debatte um die Evolutionstheorie und den Kreationismus zwei Fundamentalistenlager gegenüber. Es ist kaum zu bezweifeln, dass die Evolutionstheorie vieles plausibel zu erklären vermag. Es bleiben aber auch sehr viele Fragen offen, wie das etwa der Biologe Joachim Illies in seinem Buch "Der Jahrhundert-Irrtum - Würdigung und Kritik des Darwinismus (1983)" sehr schön dargelegt hat (ein anderer Hinterfrager vorschneller biologischer und biologistischer Antworten war der grosse Basler Biologie Professor Adolf Portmann).

Die Evolutionstheorie ist, wie der Name sagt, eine Theorie. Die entscheidenden Fragen, welche wir nie werden experimentell nachprüfen können (was sonst ein unabdingbares Kriterium für einen wissenschaftlichen Beweis darstellt), werden hinter dem Vernebelungsschleier von hunderten von Jahrmillionen elegant versteckt. Etwa die Frage, was Leben im Gegensatz zum Toten überhaupt ist und wie es entstehen konnte. Oder: Damit Darwin anhand von verschiedenen, ökologisch angepassten Finkenarten seine Evolutionstheorie hat entwickeln können, musste es zuerst einmal Finken geben. Die heute geläufige Darstellung, wie sich aus Reptilien im Verlauf von Millionen von Jahren Vögel mit ihren hochdifferenzierten Flugfedern entwickelt haben sollen, widerspricht jedem Darwinismus: Reptilien mit fluguntauglichen Urflügeln (schon darin steckt ein darwinistischer Denkfehler: Wer von Urflügeln redet, nimmt in unzulässiger Weise den Zufall "Flügel" vorweg und gibt der Entwicklung im Nachhinein, wo wir wissen, wie's rausgekommen ist, einen Sinn), solche Reptilien müssten mit ihren funktionslosen, nur energiefressenden und damit ineffizienten Stummeln gemäss dem Prinzip "Survival of the fittest" umgehend gnadenlos ausgemerzt worden sein. Sind sie aber, wie wir wissen, nicht. Es gibt Vögel - alles darwinistisch zufällig nicht ausgemerzte Reptilien oder solche, die von einem Tag auf den anderen eine zufällige Mutation zum vollentwickelten Wunderwerk eines Flügels mit flugtüchtigen Federn erlebten?

Die heute weltweit verbreiteten Darwinisten und die amerikanischen Kreationisten verhindern mit ihrem Fundamentalismus leider jede differenzierte Diskussion über die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. Dem heute in jeder Tiersendung am Fernsehen zu findenden, ideologisch missbrauchten Darwinismus wird ein anderer Fundamentalismus, der des "Intelligent Design", gegenüber gestellt. Beide kann man in ihrer Reinform wahrhaftig nicht ernst nehmen. Schade um die an sich dringend notwendige Auseinandersetzung, denken wir etwa an die heutige Wirtschaftsideologie des Neoliberalismus und -darwinismus mit all ihren global feststellbaren, Menschen und Umwelt verachtenden Problemen. Was wäre dem entgegen zu setzen? , "Von Polemik keine Spur" Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet unter anderem, dass aktuelle Gegebenheiten nicht als solche auf alle Zeiten hingenommen werden. Ohne Zweifel an dem, was man weiss, kann es keine wissenschaftliche Tätigkeit geben. Oder bezogen auf den Inhalt von Aurel Schmidts Essay gesagt: Darwins Evolutionserklärungen erscheinen heute in vielerlei Hinsicht schlüssig, aber sie sind nicht an und für sich wahr. Zu beweisen sind Darwins Aussagen eher nicht, sondern ihr Gegenteil ist zu beweisen, das heisst ihre Teil-Fragwürdigkeit ist und wird von Fall zu Fall nachgewiesen, aber durchaus auch ihre Teil-Wahrscheinlichkeit. Anders gesagt: Wissenszunahme beruht auf Differenzierung, auf Zweifel, auf Infragestellung, auf Vernetzung und so weiter, nicht aber auf "Glauben"oder gar auf "Religion".

Glaube mag schön sein, mag beruhigen oder auch -was ausgesprochen häufig zu beobachten ist - ein bestimmtes Rechthaberbewusstsein stützen respektive erst schaffen. Feststellbar ist aber ohne Zweifel, dass es weltweit die Gläubigen und auch die Religionsdogmatiker sind, welche sogenannt "Andersdenkende" am laufenden Band ausschliessen, bekämpfen, zum Schweigen bringen. Es sind nicht die Naturwissenschaftler oder die Wissenschaftler überhaupt, die solcherlei praktizieren.

Das sogenannte "intelligente Design" ist eine Ideologie, deren inhaltliche Dürftigkeit leicht erkennbar ist. Diese Ideologie kann hinter Kirchenmauern oder sonstwo im privaten Bereich einer Gesellschaft, etwa in frommen Zeitschriften, ihre Wirkung entfalten. Dort ist sie eine Angelegenheit der Glaubens- und der Gedanken- respektive Redefreiheit.

Sobald sich der "Kreatismus" aber als Schulfach etabliert, sobald seine Behauptung, seine Darstellung (also die Darstellung der Bibelschriften) sei die einzige Wahrheit über die Entstehung allen Lebens oder "des" Daseins, "der" Planeten und "des" Alls, als Schulfach gelehrt werden soll, schliessen seine Anhänger selbstredend alle naturwissenschaftlichen Erklärungs- und Infragestellungsversuche ihres Glaubensartikels aus. Sie "besitzen" ja in ihrem Selbstverständnis die eine und absolut wahre Erklärung. Die Vertreter des "Intelligenten Designs" wollen keinerlei Diskussion, sondern die absolute Präsenz ihres absolut wissenschaftsfeindlichen Glaubens in den Kinderköpfen.

Ihre Lehre aber ist, bezogen auf die an sich in anständigem Diskurs um Beweise, um den Nachweis der Wahrscheinlichkeit sich bemühende Wissensmasse, eine schlichte Lüge. Denn man kann "es" einfach nicht umfassend wissen. Man kann Aspekte in paradigmatischen Denkmustern zusammenfassen, kann spekulativ den Urknall annehmen beispielsweise und dafür viele zahlreiche kleine Beweise zu einer Theorie vernetzen, die dann so lange wahrscheinlich ist, bis die Teilaspekte in sich wiederum differenzierende Wahrheitswahrscheinlichkeiten zulassen und damit in Frage gestellt sind.

Die Freiheit des Zweifelns ist absolut zentraler Bestandteil der Freiheit des Wissens, also der wissenschaftlichen Tätigkeit. Wer mit "Kreatismus" daherkommt und dessen Präsenz in den öffentlichen Schulen fordert, will diese Freiheit abschaffen.

Diese gefährliche Tendenz hat Aurel Schmidt meiner Ansicht nach sehr differenzierend dargestellt. Von Polemik keine Spur. , "Ein Satz ist völlig unverständlich" Die Darstellung von Aurel Schmidt gibt eine kompakte Übersicht zum Thema, bei der lediglich der eingeschobene Satz "Goethe war ein überzeugter Anhänger des Kreationismus" völlig unverständlich ist - und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens war Goehte, wie es Aurel Schmidt darstellt, ein Vertreter des Neptunismus, was nicht mit "Kreationismus" gleichgesetzt werden kann. Zweitens ist die Begrifflichkeit "Kreationismus" neueren Datums und darf allein schon deshalb nicht unbesehen auf einen Wissenschaftsbegriff aus einer anderen Epoche übertragen werden. Wer sich mit den im Artikel angetippten religiösen Konsequenzen näher befassen will, dem sei das hervorragende Werk der britischen Religionswissenschafterin Karen Armstrong "Im Kampf für Gott - Fundamentalismus in Christentum, Judentum und Islam", erschienen im Siedler Verlag München, empfohlen. Nebenbei: Die ausgezeichnete deutsche Übersetzung ist für sich selbst ein sprachlicher Genuss.

, "Emotional aufgeladene Diskussion" Der Artikel zeigt eindrücklich, dass die Diskussion emotional sehr aufgeladen ist. Der Autor polemisiert im Namen der wissenschaftlichen Freiheit munter drauflos und beleidigt alle Andersdenkenden. Wenn wir solche Fortschrittliche haben, brauchen wir keine Fundamentalisten mehr.

, |

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

im Monatsgespräch |

|||

|

das Musikleben im Baselbiet |

|||

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

An der Missionsstrasse

müssen 19 Bäume weg

müssen 19 Bäume weg

Das Bauprojekt von der Burgfelderstrasse bis

in die Spalenvorstadt sorgt für Konflikte.

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Die Verfassung von Basel-Stadt

wird 20 Jahre alt

wird 20 Jahre alt

Staatsrechtler Stephan Breitenmoser sagt, warum sich die Totalrevision gelohnt hat.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Leere Beizen an der Fasnacht:

"So macht es keinen Spass!"

"So macht es keinen Spass!"

Der Gelterkinder Rössli-Wirt Angelo Di Venere rechnet mit 50 Prozent weniger Umsatz.

Umzug absagen? Ein Gerücht beschäftigt Gelterkinden

Die Anschläge in Deutschland bewegen auch die Fasnächtler im Oberbaselbiet.

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.