|

© Fotos by Roche

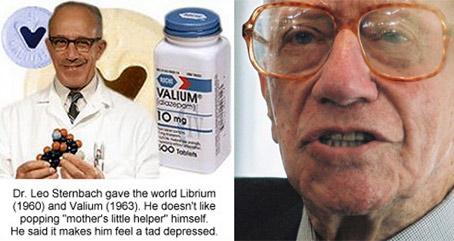

"Rettung metaphorisch": Tranquilizer-Star Leo Sternbach

Ein Leben für Roche und für ValiumNeue Biographie über den jüdischen Forscher und Valium-Entdecker Leo Sternbach und seine bewegte Geschichte Von Lukas Straumann Rettete der Basler Pharmakonzern Roche Valium-Entdecker Leo Sternbach vor den Nazis? Eine neue Biographie zeigt erstmals den abenteuerlichen Lebensweg des jüdischen Spitzenchemikers auf, der dem Unternehmen mit seinen Innovationen zeitweise bis zu einem Viertel des Umsatzes verhalf. "Happy Birthday Valium and Dr. Sternbach" stand in grossen Buchstaben auf der Geburtstagstorte, mit der die amerikanische Roche-Niederlassung in Nutley (New Jersey) im letzten Mai den 95. Geburtstag des Chemikers Leo Sternbach beging. Der Geburtstag fiel mit dem 40-Jahr-Jubiläum von Sternbachs wichtigster Erfindung, dem Tranquilizer Valium Roche, zusammen. Als verspätete Geburtstagsgabe beschenkt der Basler Pharmakonzern seinen ehemaligen Spitzenforscher nun mit einer Biographie, die vor kurzem unter dem Titel "Good Chemistry – The Life and Legacy of Valium Inventor Leo Sternbach" ("Gute Chemie – Leben und Vermächtnis des Valium-Erfinders Leo Sternbach") auf englisch erschienen ist. Verfasst wurde die populär geschriebene Darstellung von einer Autorengruppe unter Leitung des Schweizer Publizisten Alex Bänninger.

Alex Bänninger, Jorge Alberto Costa e Silva, Ian Hindmarch, Hans-Jürgen Möller und Karl Rickel: Good Chemistry. The Life and Legacy of Valium Inventor Leo Sternbach, New York (Mc Graw-Hill) 2004.

* Lukas Straumann ist promovierter Historiker. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bergier-Kommission und ist Ko-Autor der Studie "Schweizer Chemieunternehmen im Dritten Reich". 10. Februar 2004

|

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Die SRG gerät immer

stärker unter Druck

stärker unter Druck

UKW-Ausstieg, Gebühren-Kürzung und Abbau machen dem Medienhaus zu schaffen.

|

Reaktionen |

Grosser Rat heisst

Basler Standortpaket gut

Basler Standortpaket gut

OECD-Mindeststeuer: Kanton

reagiert mit 500-Millionen-Fonds.

|

Reaktionen |

Letizia Elia und das

Basler Super-Festjahr

Basler Super-Festjahr

Das OnlineReports-Monatsgespräch mit der Chefin von Basel Tourismus.

|

Reaktionen |

"Knallharter Wettbewerb":

HKBB will Mindeststeuer kontern

HKBB will Mindeststeuer kontern

Martin Dätwyler lanciert den Basler Steuermonitor: Wo stehen die Kantone?

Total-Bahnsperre Laufental:

E-Bikes fallen weg

E-Bikes fallen weg

Pick-e-Bike hebt Angebot auf – Pro Bahn Schweiz wehrt sich: "Eine Katastrophe."

|

Reaktionen |

Naturpark Baselbiet: Gemeinden sagen reihenweise ab

Aber Florence Brenzikofer und Johannes Sutter haben noch einen Trumpf.

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.