Dank Schweizer Elektronik heulten Saddams SirenenWalliser Elektrofirma erfüllte für das irakische Militär auch Geheimaufträge Von Lukas Straumann Beim Wiederaufbau des Irak hoffen auch Schweizer Unternehmen auf interessante Aufträge. Das Walliser Elektrounternehmen Grichting & Valtério war bereits Anfang der 1980er Jahre im Zweistromland tätig - unter anderem mit einem militärischen Geheimauftrag zum Schutz von Bagdads Luftraum. Fein säuberlich listet das Walliser Elektrounternehmen im Internet seine vielen Referenzen auf. Kein Zweifel: Das Know-How der in Sitten ansässigen Firma Grichting & Valtério ist in der ganzen Welt gefragt. Verschiedenste Auftraggeber - von der Schweizer Botschaft in Kinshasa bis zur Nestlé-Fabrik in Mexiko - haben die Dienste des 240 Mitarbeiter zählenden Unternehmens in Anspruch genommen. Dieses bezeichnet sich als "eine der führenden industriellen Gruppen auf dem Gebiet der Systeme und Installationen der Elektrik, Hydraulik, Mechanik und Telekommunikation" und hat sich auf die Ausführung von Projekten in Entwicklungsländern spezialisiert. Unter den vielen auf der Homepage aufgeführten Referenzprojekten sticht ein militärischer Auftrag besonders hervor. Sein Titel: "Classified Project – Iraq – Ministry of Defense".

* OnlineReports-Autor Lukas Straumann ist promovierter Historiker. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bergier-Kommission und ist Ko-Autor der Studie "Schweizer Chemieunternehmen im Dritten Reich". 20. April 2004

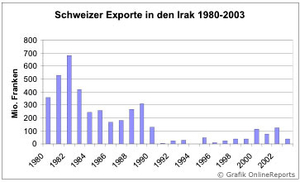

SCHWEIZER IRAK-EXPORT

lst. Können Schweizer Firmen damit rechnen, beim - vorab von amerikanischen Firmen wie Halliburton dominierten - milliardenträchtigen Wiederaufbau des Iraks zum Zug zu kommen? Am 1. April dieses Jahres organisierte die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung OSEC eine Tagung unter dem Titel "Iraq – Ready for Swiss Companies?". Neben Vertretern der Schweizer Diplomatie referierten auch zwei Firmenvertreter über ihre Einschätzung der aktuellen Lage im Irak: Rudolf Guyer, Syngenta-Verkaufsleiter für den Nahen Osten und Nordafrika, und Steve Karim, Nahostverantwortlicher der Müllereimaschinenfabrik Bühler Uzwil. TREFFPUNKT SCHWEIZER BOTSCHAFT

lst. Interessanten Aufschluss über die Schweizer Wirtschaftsbeziehungen zum Irak geben die OnlineReports vorliegenden Protokolle der "Swiss Economic Meetings" in Bagdad aus dem Jahr 1987. Auf Einladung der Schweizer diplomatischen Vertretung unter Botschafter Erwin Schurtenberger trafen sich damals im Irak tätige Schweizer Wirtschaftsleute regelmässig zu Aussprachen über die politische, militärische und ökonomische Entwicklung des Landes: Traditionsreiche Unternehmen aus der Maschinenindustrie (BBC, Schindler, Bühler Uzwil) waren ebenso vertreten wie die Zementindustrie (Holderbank), Rüstungsindustrie (Oerlikon Bührle) und die Speditions- bzw. Transportbranche (Danzas, Panalpina, Swissair). |

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Die SRG gerät immer

stärker unter Druck

stärker unter Druck

UKW-Ausstieg, Gebühren-Kürzung und Abbau machen dem Medienhaus zu schaffen.

|

Reaktionen |

Grosser Rat heisst

Basler Standortpaket gut

Basler Standortpaket gut

OECD-Mindeststeuer: Kanton

reagiert mit 500-Millionen-Fonds.

|

Reaktionen |

Letizia Elia und das

Basler Super-Festjahr

Basler Super-Festjahr

Das OnlineReports-Monatsgespräch mit der Chefin von Basel Tourismus.

|

Reaktionen |

"Knallharter Wettbewerb":

HKBB will Mindeststeuer kontern

HKBB will Mindeststeuer kontern

Martin Dätwyler lanciert den Basler Steuermonitor: Wo stehen die Kantone?

Total-Bahnsperre Laufental:

E-Bikes fallen weg

E-Bikes fallen weg

Pick-e-Bike hebt Angebot auf – Pro Bahn Schweiz wehrt sich: "Eine Katastrophe."

|

Reaktionen |

Naturpark Baselbiet: Gemeinden sagen reihenweise ab

Aber Florence Brenzikofer und Johannes Sutter haben noch einen Trumpf.

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.