© Fotos by Beat Stauffer

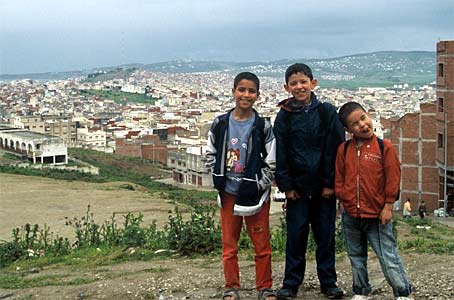

"Schimpf und Schande": Kinder in Beni-Makada-Quartier von Tanger

"Terroristen-Brutstätte": Ein Schauplatz unter Verdacht

In den Bidonvilles der marokkanischen Stadt Tanger lauert viel islamistisches Gewalt-Potenziel - eine Spurensuche

Von Beat Stauffer

Im Mai letzten Jahres wurde Marokko erstmals durch eine Serie von Selbstmord-Attentaten erschüttert. Vergangenen 11. März kam es in Madrid zu blutigen Zugs-Attentaten, die mehrheitlich aus Tanger stammende Marokkaner verübten. Ist die Grossstadt im Norden des Landes tatsächlich eine Brutstätte für Terroristen? Ein Augenschein an einem Ort, an dem sich Mythos, Klischees und Realität unentwirrbar verweben.

Auf dem Socco chico, dem legendären Platz in der Altstadt von Tanger, hat sich kaum etwas verändert. Der kleine, längliche Platz verströmt dieselbe schläfrige und zuweilen morbide Atmosphäre wie schon vor Jahren. Die Pension Fuentes, von deren Balkon sich alles überblicken lässt, das Café Tingis, in dem sich einst Literaten und Lebemänner trafen, der Bazar Volubilis: Alles wie gehabt. Doch die Literaten sind längst verstorben oder weggezogen, und die ruhmreichen Zeiten von Tanger sind bloss eine langsam verblassende Erinnerung. Ich bestelle einen "Café Nus-Nus" und versuche mich an meinen ersten Aufenthalt in Tanger erinnern, im Sommer vor 16 Jahren. Doch sitzt da ein paar Tischchen nebenan nicht Juan Goytisolo, der spanische Autor mit Wohnsitz in Marrakesch?

Ja, er ist es. Und schon tauchen die Kameramänner einer spanischen Fernsehstation auf, die den berühmten Zeitgenossen über die Folgen der Anschläge von Madrid für das spanisch-marokkanische Verhältnis befragen werden. Das muss im Café Tingis sein, obwohl der Socco Chico nun weiss Gott nichts mit den Anschlägen von Madrid zu tun hat. So wird tüchtig weiter gestrickt an der Legende von Tanger, dem Fluchtort für Literaten, Liebhaber hübscher Jungs, Exzentriker, pensionierter Spione, amerikanischer Milliardärinnen und anderer schräger Vögel. Wird sich schon bald ein weiteres Klischee hinzu gesellen? "Tanger - une fabrique de terroristes?" titelte "Le Monde", während andere Medien das Fragezeichen gleich wegliessen.

Längst kein Mekka der Exzentriker mehr

Auf die jüngsten Schlagzeilen hätte man in Tanger gerne verzichtet. Denn die schon etwas vergilbten Klischees vom Mekka der Exzentriker sind schon seit Jahren durch andere ersetzt worden, die mit der Alltagsrealität weit mehr zu tun haben: Tanger als Zentrum für Schlepper und Schmuggler, als Warteraum für Flüchtlinge, als Umschlagsplatz für dubiose Geschäfte aller Art, als Stadt schliesslich, in der "Drogenbarone", die mit dem Handel von Cannabis reich geworden sind, das Sagen haben. Und jetzt noch diese Schlagzeilen, die dem Ruf der Stadt, so befürchten viele, nachhaltigen Schaden zufügen werden: Tanger als Brutstätte für Terroristen. Dabei haben die lokalen Politiker, hat die Regierung in Rabat, hat der König Grosses vor mit der maroden Stadt: Ein neuer, hochmoderner Hafen samt einer Freihandelszone soll rund 30 Kilometer ausserhalb von Tanger erbaut werden und der ganzen Region endlich den Aufschwung bringen, auf den sie schon seit Jahrzehnten wartet.

Wer Genaueres erfahren will über den Wahrheitsgehalt der explosiven Schlagzeilen, sieht sich bald vor einer diffusen, komplexen Realität, in der sich zwar einige Konturen ausmachen lassen, doch in der vieles im Nebel bleibt. Dies beginnt bereits damit, dass es in Tanger kaum Medien gibt, dies diesen Namen verdienen. Die Zeitung "Les Nouvelles du Nord", deren Chefredaktor in vielen internationalen Medien zitiert wurde, entpuppt sich als dünnes Blatt in der Art einer anständigen Quartierzeitung, das sich bereits auf der Frontseite mit grossformatigen Inseraten schmückt. Nur höchst selten, so bestätigt ein Kenner von Tanger, sei in diesem Blatt eine Geschichte zu den heiklen Themen zu lesen, die die Bevölkerung wirklich beschäftigen.

Recherchen in Tanger sind gefährlich

Um über die Machenschaften von Drogenbaronen, über das Elend der schwarzafrikanischen Flüchtlinge, die in der Umgebung von Tanger unter Plastikplanen vegetieren oder über Aktivitäten radikaler Islamisten Genaueres zu erfahren, muss man eine der paar wenigen Wochenzeitungen des Landes konsultieren, die einen hochstehenden Journalismus pflegen. Das sind vor allem "Le Journal" und seine arabische Ausgabe "As-sahifa" sowie das Magazin "Telquel". Hier waren schon in den letzten Jahren beeindruckende Reportagen über die mafiösen Netzwerke in der Region von Tanger zu lesen. Nach den Attentaten von Madrid recherchierten die selben Journalisten erneut in den Hochburgen der radikalen Prediger, vor allem im Quartier Beni Makada.

Doch diese Recherchen, so bestätigt der Journalist Younes Alami, sind heikel oder sogar gefährlich. Vor allem sei es enorm schwierig, gewisse Zusammenhänge wirklich zu belegen – etwa die angebliche Finanzierung der Aktivitäten extremistischer Gruppen durch "Drogenbarone". Die flächendeckenden Verhaftungen der als radikal geltenden Prediger und ihrer Sympathisanten und die drakonischen Gefängnisstrafen für einige der führenden Islamisten – der Imam Mohamed Fizazi kassierte 30 Jahre - führten schliesslich dazu, dass niemand mehr reden mag. So kursieren zwar unzählige Gerüchte, doch harte Fakten finden sich nur wenige.

Der Imam "liebt den Tod"

Dies gilt ganz besonders für die Leitfigur der radikalen Islamistenszene, Mohamed Fizazi. Dieser Geistliche predigte seit Jahren in einer kleinen Moschee, die seinerzeit von einem "Drogenbaron" finanziert worden war, der damit wohl seine Wohltätigkeit und islamische Gesinnung unter Beweis stellen wollte. Fizazi arbeitete als Französischlehrer an einem Gymnasium und radikalisierte sich erst Ende der neunziger Jahre. Seine Predigten hatten in Beni Makada enormen Zulauf; er rief regelmässig zum heiligen Krieg gegen "Ungläubige" auf und wetterte gegen alle Formen der "Ausschweifung und Perversion", die sich in Marokko ausgebreitet hätten. Fizazi predigte auch mehrfach in europäischen Moscheen, unter anderem im islamischen Zentrum in Hamburg, in dem auch 9/11-Aktivist Mohamed Atta verkehrt hatte.

Vom bärtigen Imam, der von seinem Äusseren her sämtlichen Klischees des radikalen Islamisten entspricht, sind Aussagen dokumentiert, die einem als Westler das Schaudern beibringen könnten. "Die Ungläubigen haben Angst vor dem Tod", diktierte er einem marokkanischen Journalisten noch letztes Jahr ins Mikrophon. "Sie sind wie kleine Mäuse." Er hingegen liebe den Tod ebenso wie die Ungläubigen das Leben. Solche Äusserungen, die wohl eher mit Begriffen aus dem Bereich der Psychopathologie adäquat erfasst werden können, sollten all denen die Augen öffnen, die an eine selbstverständliche Interessenkonvergenz von Islamisten und linken und globalisierungskritischen Bewegungen in Europa glauben.

Fizazi ist ohne Zweifel ein Furcht erregender Typ. Doch ist er deswegen wirklich einer der Theoretiker der "Salafiya Dschihadia", wie ihm die Behörden vorwerfen? Mohamed Darif, einer der führenden Islamismus-Forscher in Marokko, sieht dies nicht als erwiesen an.

Ein Islamist als Bürgermeister

Doch der Islamismus in Tanger hat viele Facetten und viele Gesichter. Es wäre vollkommen falsch, diese Bewegung mit Extremisten wie Fizazi gleichzusetzen. Auf der entgegengesetzten Seite der Skala befinden sich die Exponenten der "Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung" (PJD), die mittlerweile in Tanger zur stärksten Partei geworden ist. Der Sekretär der regionalen PJD-Sektion, der Wirtschaftprofessor Mohamed-Najib Boulif, gibt sich in einem Gespräch mit OnlineReports sehr moderat. Boulif, der als Abgeordneter von Tanger seine Partei auch im Parlament in Rabat vertritt, wirkt derart seriös, kompetent und solide, dass man ihm liebend gerne die Verwaltung einer maroden Stadt wie Tanger übertragen würde, die durch jahrzehntelange Misswirtschaft und Korruption schweren Schaden erlitten hat.

Die junge Generation der islamistischen Kader, dies bestätigt auch der Journalist Omar Brouksy, sei meist gut ausgebildet und verfüge bei der Bevölkerung dank ihrer jahrelangen Aufbauarbeit in den Quartieren über viel Vertrauensvorschuss. Die traditionellen Parteien – auch die sozialistische USFP – genössen hingegen kaum mehr Kredit. Brouksy, der persönlich keine besonderen Sympathien für die Islamisten hegt, plädiert deshalb dafür, die PJD endlich entsprechend ihrer Wählerstärke an der Macht zu beteiligen und ihr vor allem die Verwaltung von Städten und Gemeinden zu übertragen. Damit müsste die PJD unter Beweis stellen, dass sie dies besser tun kann als die in Verruf geratenen Parteien.

In der Stadt Meknes ist dies bereits geschehen; das Amt des Bürgermeisters wird seit kurzem von einem gemässigten Islamisten besetzt. In Tanger, so berichtet PJD-Sekretär Boulif, haben die Behörden allerdings einen Riegel geschoben: Um einen allfälligen Wahlsieg der PJD zu verhindern, hätten sie vor den letzten Kommunalwahlen verlangt, dass die Partei nur in der Hälfte der Wahlkreise Kandidaten aufstelle. Seine Partei, die bei den Parlamentswahlen immerhin 42 Prozent der Stimmen erhalten hat, habe darauf hin beschlossen, die Wahlen zu boykottieren.

Islamistischer Psychoterror

Dieses positive Bild erfährt einige Korrekturen, wenn man sich mit Menschen in Tanger über das Thema unterhält. Da ist etwa der Schriftsteller und Kolumnist Lotfi Akalay, der nach eigenen Worten von der islamistischen Zeitung at-taschdid auf der Titelseite als "Feind des Islam" apostrophiert worden ist. Da die Zeitung es als nötig erachtet habe, auch sein Bild zu veröffentlichen, habe er sich aus Angst vor Angriffen zwei Wochen lang nicht mehr ausser Haus gewagt. Für Akalay tragen zumindest einzelne islamistische Exponenten eine Mitverantwortung für die Radikalisierung von Jugendlichen aus den tristen Vorstädten.

Auch andere Einwohnerinnen und Einwohner von Tanger berichten von Druckversuchen islamistischer Aktivisten auf Menschen, die sich nicht religiös orientierten. Seit den Anschlägen von Casablanca vor einem Jahr, so berichtet ein Lehrer, habe dies allerdings schlagartig geändert. Die Islamisten gäben sich viel diskreter, und auch die öffentlichen Stellungnahmen der islamistischen Führer fielen zurückhaltender aus. Den nach saudiarabischer Manier vollkommen schwarz verschleierten Frauen hätten die Behörden nach den Attentaten von Madrid zu verstehen gegeben, sie sollten sich anders kleiden oder zu Hause bleiben.

Doch sie tauchen bereits wieder auf, die "Raben" ("corbeaux"), wie die Tangérois diese Frauen nennen. Das sei der äusserlich sichtbare Einfluss des Wahabismus, der saudiarabischen und in ihrer Form puritanischen Ausprägung des Islam, sagt C., eine Französin, die seit ein paar Jahren in Tanger arbeitet. Und sie berichtet von einer Freundin, die Ende der achtziger Jahre in Tanger gelebt und die Stadt bei einem kürzlichen Besuch kaum wiedererkannt habe. Das kosmopolitische, offene, tolerante Tanger sei endgültig Geschichte. Heute sei die Stadt konservativer als Casablanca oder Rabat. Und sie erzählt die Anekdote von den islamistischen Hauswarten, die "unmoralisches" Verhalten von Mietern – etwa Frauenbesuch bei Junggesellen – streng ahndeten. Wer sich nicht an diese Regeln halte, werde beschimpft oder unter Druck gesetzt. Als Frau, sagt C., empfinde sie Tanger als eher unangenehme, konservative Stadt, in der zunehmend ungebildete, grobschlächtige Typen aus dem für Cannabis-Anbau bekannten Rif-Gebirge mit einem dicken Portemonnaie und Verbindungen zur Drogenszene den Ton angäben.

Beni Makada - eine Quelle der Madrider Bomben-Attentate

Im Zusammenhang mit den Anschlägen von Madrid hat besonders ein armes Vorstadtviertel von Tanger namens Beni Makada (siehe Bild) traurige Berühmtheit erlangt. Aus diesem Stadtteil, der mindestens 200'000 Einwohner zählt, stammen nämlich mehrere der jungen Männer, die höchstwahrscheinlich die Bomben in den Vorortszügen von Madrid gelegt haben. In einer Moschee von Beni Makada predigte aber auch ein berüchtigter Imam namens Mohamed Fizazi - ein radikaler Prediger, der wiederholt zum "heiligen Krieg" gegen die Ungläubigen  aufgerufen hatte. Fizazi war nach den Attentaten von Casablanca verhaftet und später zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Behörden sehen in ihm einen der Anstifter und Hintermänner des radikalen Islamismus.

aufgerufen hatte. Fizazi war nach den Attentaten von Casablanca verhaftet und später zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Behörden sehen in ihm einen der Anstifter und Hintermänner des radikalen Islamismus.

Beni Makada ist eine dichtbebaute, eher hässliche Vorstadtsiedlung, die in den letzten 20, 30 Jahren aus dem Boden gestampft worden ist. Grünflächen gibt es keine, und eine Stadtplanung scheint inexistent zu sein. Doch Beni Makada ist keineswegs ein Slum, sondern viel eher eine gesichtlose Ansammlung von Wohnblocks aus grauen Betonbacksteinen, die meist in ihrem Untergeschoss Läden und Gewerbebetriebe aufweisen. Dank den zahlreichen Häusern von marokkanischen Emigranten, die stets daran zu erkennen sind, dass Fenster und Rolläden verschlossen bleiben, wirkt Beni Makada eher wohlhabender als vergleichbare Quartiere in Casablanca oder Rabat. Mitten im Quartier gibt es eine Reihe von Cafés und Kinos sowie einen lebendigen Markt, der ein erstaunlich reichhaltiges Angebot aufweist.

An den äussersten Rändern des stets weiter wuchernden Stadtteils erstreckt sich allerdings ein Gürtel von Bidonvilles, die diesen Namen in der Tat verdienen: Aus Wellblech und anderen Materialien zusammengebastelte Hütten, zwischen denen sich ungepflasterte Gassen und offene Abwasserkanäle erstrecken.

"Schande über das Quartier"

In Beni Makada ist kaum etwas Substanzielles über die Täter und ihr familiäres Umfeld zu erfahren. Die radikalen Islamisten und ihr Umfeld sind verhaftet worden; einige sind wohl abgetaucht, und viele schweigen. Doch in Beni Makada ist in Erfahrung zu bringen, wie einfache Menschen, die in prekären materiellen Verhältnissen leben, über die terroristischen Anschläge denken. Ein älterer Mann, der mit seiner 6-köpfigen Familie in einer dieser Wellblechhütten lebt, schimpft über die Terroristen. Sie hätten Schande über das Quartier gebracht. Das seien keine Muslime, die so etwas gemacht hätten, sagt der ehemalige Berufssoldat, der über 20 Jahre lang in der Westsahara gekämpft hatte. Und seine Frau meint, wegen diesen Anschlägen seien die Beziehungen zu Spanien schwer belastet worden.

In einer mechanischen Werkstätte in der Nähe des Zentrums von Beni Makada treffe ich schliesslich eine Gruppe Männer um die dreissig. Sie können bis heute nicht glauben, dass ein Handvoll junger Männer aus dem Quartier für die Anschläge von Madrid verantwortlich sei und gar mit al-Kaida etwas zu tun haben soll. Den Prediger Fizazi, der in einer nahe gelegenen Moschee als Imam wirkte, haben sie alle gekannt. Dass er aber etwas mit al-Kaida zu tun gehabt habe, ist für sie kaum vorstellbar.

Razzien im Quartier

Die jungen Männer beklagen sich über die Razzien, die nach den Anschlägen im Quartier stattgefunden hätten. Oft sei die ganze Familie - Vater, Brüder, ja gar Cousins – eines als radikal bekannten Islamisten aufs Kommissariat geschleppt und manchmal auch in Untersuchungshaft gesetzt worden. Alle sind sich einig: Hinter diesen Anschlägen steckten sicher nicht Leute aus Beni Makada. Es seien Feinde von Spanien gewesen, sagt einer. Und nach einer Weile präzisiert ein anderer: Israel stecke hinter diesen Anschlägen. Da sei er sich hundertprozentig sicher.

Ähnlich denken auch andere Menschen aus dem Quartier, mit denen ich sprechen konnte: Ein Lehrer, ein Verkäufer von Videokassetten, eine junge Frau, eine Gruppe Halbwüchsiger. Marokkaner seien ruhige Menschen, und als Muslime seien sie zu so einer Schandtat ganz sicher nicht fähig, meint einer. Die Menschen – das wird überdeutlich – tun sich schwer mit der Tatsache, dass das einst für seine Toleranz und Weltoffenheit berühmte Tanger Terroristen nach Europa "exportiert" hat.

25. April 2004

Weiterführende Links:

INTERVIEW MIT PROFESSOR MOHAMED DARIF

Mohamed Darif ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität von Mohamedia, einem Vorort von Casablanca. Er gilt als einer der besten Kenner der islamistischen Bewegung in Marokko. Da Darif vorwiegend auf Arabisch publiziert, ist er in Europa etwas weniger bekannt als Mohamed Tozy, der andere bedeutende Fachmann auf diesem Gebiet.

Mohamed Darif ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität von Mohamedia, einem Vorort von Casablanca. Er gilt als einer der besten Kenner der islamistischen Bewegung in Marokko. Da Darif vorwiegend auf Arabisch publiziert, ist er in Europa etwas weniger bekannt als Mohamed Tozy, der andere bedeutende Fachmann auf diesem Gebiet.

OnlineReports: Welche gesicherten Fakten gibt es heute über die Attentäter von Madrid und ihre Hintermänner sowie über den Zusammenhang zu den Attentaten von Casablanca?

Mohamed Darif: Die Verbindungen zwischen den Attentätern von Madrid und denen von Casablanca bewahrheiten sich. Dahinter stehen die gleichen Hintermänner. Dazu muss man Folgendes wissen: Wenn al-Kaida ein Attentat plant, dann sind dabei drei Ebenen im Spiel: Die Ebene der Planung, der Organisation und diejenige der Ausführung. Im Fall von Madrid waren es mehrheitlich Marokkaner, welche die Attentate begangen haben. Ich glaube aber nicht, dass sie für die Koordination verantwortlich waren. Mit der Planung haben sie meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu tun. Al-Kaida hat bis zum heutigen Tag Marokkanern nie derartige Planungsaufgaben übertragen.

Man muss dabei wissen, dass Usama Bin Laden in drei Zonen der arabischen Welt Kampfgruppen ins Leben gerufen hat: In Yemen die Gruppe "Dscheisch Abian", in Algerien den "Groupe salafiste pour la prédication et le combat" (GSPC) und schliesslich in Marokko eine Organisation namens "Groupe combattant marocain". Es wäre völlig verfehlt anzunehmen, dass Marokkaner die Mehrheit der Kämpfer von al-Kaida ausmachen. Marokkaner werden ganz einfach dann eingesetzt, wenn ein Attentat gewissermassen in ihrem "Rayon" stattfinden soll.

OnlineReports: Seit wann existiert die "Groupe combattant marocain"?

Darif: Seit 1998. Ihre Gründung hängt zusammen mit der neuen Strategie von Bin Laden nach seiner Rückkehr nach Afghanistan im Jahr 1996. Sie bestand zum einen darin, den Zusammenhalt und die ideologische Verbindung unter seinen Kampftruppen zu stärken. Zu diesem Zweck hat er den militanten Salafismus als Ideologie verwendet. Der Salafismus ist nicht eine Organisation, wie viele fälschlicherweise glauben, sondern eine Ideologie. Alle Anhänger von Bin Laden sind militante Salafisten.

Zum andern ging es Bin Laden darum, das Handlungsfeld von al-Kaida zu erweitern. Zu diesem Zweck hat er die drei erwähnten Kampfgruppen ins Leben gerufen und gleichzeitig auch in Europa und anderswo Zellen gegründet.

Bezüglich des "Groupe combattant marocain" (GCM) lassen sich zwei Etappen unterscheiden. Am Anfang ging es vor allem darum, al-Kaida-Mitgliedern in Marokko via Heiraten mit marokkanischen Frauen Wohnsitz zu verschaffen. Dann ging es darum, ihre Weiterreise nach Europa zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden Reisedokumente gefälscht. Das Hauptziel der marokkanischen Kampfgruppe war es, al-Kaida logistische Unterstützung zu gewähren. Doch nach den Anschlägen vom 9/11 und der engen Zusammenarbeit zwischen Marokko und den USA wurde die Zielsetzung geändert. Erst ab diesem Zeitpunkt begann der GCM Attentate in Marokko zu planen, um die marokkanischen Behörden für ihre Unterstützung der USA zu bestrafen.

Im Fall der Attentate von Spanien verfolgte al-Kaida eine ganz besondere Strategie: Sie rekrutierte junge Menschen, die im Gastland gut integriert waren. Aus diesem Grund finden wir in Madrid genau diese Kategorie von Attentätern.

OnlineReports: Welche Rolle spielt der radikale Prediger Fizazi aus Tanger, der kürzlich zu dreissig Jahren Gefängnis verurteilt worden ist?

Darif: Ich glaube nicht, dass Fizazi in der salafistischen Bewegung eine Hauptrolle spielt. Man sollte nicht vergessen, dass Fizazi immer mit dem Einverständnis der marokkanischen Regierung gepredigt hat. Er hat auch Bücher gegen die grossen islamistischen Gruppierungen veröffentlicht, vor allem gegen "Al-adl wal ihsane" (Gerechtigkeit und Wohlfahrt) und ihren Anführer Abdessalam Yassine. Prediger wie Fizazi sind von den Behörden auch benutzt worden, um dadurch die grossen islamistischen Gruppierungen zu schwächen.

Ich bin überzeugt davon, dass diese jungen Menschen, die rekrutiert worden sind, um Attentate zu begehen, nicht auf Fizazi angewiesen waren. Die kämpferischen Salafisten haben ihre eigenen Chefdenker. Ihr führender Ideologe ist Abu Qattada, der gegenwärtig in London im Gefängnis sitzt."

Interview: Beat Stauffer

Foto: www.maroc-hebdo.press.ma

aufgerufen hatte. Fizazi war nach den Attentaten von Casablanca verhaftet und später zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Behörden sehen in ihm einen der Anstifter und Hintermänner des radikalen Islamismus.

aufgerufen hatte. Fizazi war nach den Attentaten von Casablanca verhaftet und später zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Behörden sehen in ihm einen der Anstifter und Hintermänner des radikalen Islamismus. Mohamed Darif ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität von Mohamedia, einem Vorort von Casablanca. Er gilt als einer der besten Kenner der islamistischen Bewegung in Marokko. Da Darif vorwiegend auf Arabisch publiziert, ist er in Europa etwas weniger bekannt als Mohamed Tozy, der andere bedeutende Fachmann auf diesem Gebiet.

Mohamed Darif ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität von Mohamedia, einem Vorort von Casablanca. Er gilt als einer der besten Kenner der islamistischen Bewegung in Marokko. Da Darif vorwiegend auf Arabisch publiziert, ist er in Europa etwas weniger bekannt als Mohamed Tozy, der andere bedeutende Fachmann auf diesem Gebiet.