© Foto by NWM

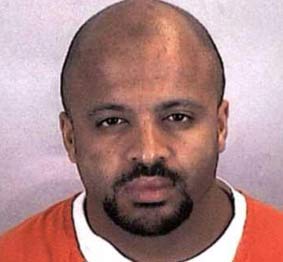

"Nicht der Lebenslauf eines Versagers": Angeblicher 9/11-Attentäter Zacarias Moussaoui

Zacarias Moussaoui: Der al-Kaida-Kämpfer aus Mulhouse

Besuch bei der Mutter des angeblichen "20. Attentäters" von New York. Eine Reportage.

Von Beat Stauffer

Sie lästert über "Kopftuchfrauen", liebt "la douce France" und warnt vor dem Einfluss der Islamisten in Europa. Sie hat alles daran gesetzt, sich und ihre Kinder in ihrer Wahlheimat zu integrieren. Doch ausgerechnet ihr Sohn ist Anhänger von al-Kaida und steht unter Verdacht, an den Vorbereitungen der Attentate von New York beteiligt gewesen zu sein. Die Geschichte der Aicha El Wafi und ihres Sohns Zacarias Moussaoui.

Sie hat es ohne Zweifel gut gemeint mit ihren vier Kindern. Hat als allein erziehende Mutter geschuftet, um ein anständiges Leben führen zu können. Der soziale Aufstieg ist der einstigen Putzfrau in erstaunlichem Mass geglückt. Doch was mit ihrer Familie geschehen ist, hat sie in tiefe Verzweiflung gestürzt: Der eine Sohn, Zacarias, wird noch vor den Anschlägen von New York verhaftet und der ganzen Welt als der angebliche zwanzigste Attentäter vorgeführt. Der zweite Sohn, Abd Samad, schreibt ein Buch, in der er seiner Mutter die Hauptschuld für die Radikalisierung seines jüngeren Bruders in die Schuhe schiebt. Die eine Tochter hat schon in frühen Jahren einen Selbstmordversuch unternommen, die zweite scheint psychisch ebenfalls instabil zu sein. Und der Vater ihrer vier Kinder schliesslich, mit dem sie schon im Alter von vierzehn Jahren verheiratet worden ist, soll ein brutaler, jähzorniger Mensch gewesen sein, der seine Vaterrolle kaum je wahrgenommen hat und der auch heute mit seinem Sohn Zacarias nichts zu tun haben will.

So viel Elend. Doch Aicha El Wafi hat sich aus der tiefen Depression, in die sie nach den Medienberichten über eine Beteiligung ihres Sohns an den Attentaten von New York gefallen war, wieder herausgearbeitet. Von diesen Wochen mag sie eigentlich gar nicht mehr reden, vom Mediensturm, der einsetzte, als das Bild ihres einen Sohnes - ein verhärtetes, ausdrucksloses Gesicht - um die Welt ging und sich alle plötzlich für die Mutter dieses "Monsters" interessierten. Und als sie, eine einfache Frau mit rudimentärer Schulbildung und ohne jegliche Erfahrung mit Medien, plötzlich im gleissenden Licht der Kameras stand und etwas erklären sollte, das sie selber nie verstanden hat: Wie ihr Sohn Zacarias auf diesen verhängnisvollen Weg geraten ist, der ihn zu einem bekennenden Anhänger von al-Kaida und vielleicht gar zu einem Mitwisser oder Mitplaner dieser Attentate vom 11. September 2001 hat werden lassen. Fast tonlos wird ihre Stimme, wenn sie über diese schwerste Zeit ihres Lebens berichtet.

Überraschungen beim Besuch der Mutter

Der Besuch bei der Mutter des angeblichen Terroristen hält manche Überraschungen bereit. El Wafi wohnt nicht in einer der gesichtslosen, tristen Vorstadtsiedlungen mit Sozialwohnungsbauten und anderen schäbigen Wohnblocks, sondern in einem properen Quartier mit gepflegten Einfamilienhäusern auf einer Anhöhe ausserhalb von Narbonne. Kein Hauch von Slum ist in diesem Quartier zu spüren; dort riecht es, wenn schon, eher nach biederem Mittelstand. Ganz ähnlich präsentiert sich auch das Innere des Hauses von Aicha El Wafi. Kaum etwas in ihrem Salon deutet auf ihre Herkunft aus dem Mittleren Atlas, einer fast ausschliesslich berberischen Region im Norden Marokkos hin. Es ist vielmehr ein sehr durchschnittlich wirkendes französisches Intérieur mit Polstergruppe, einem Salontischchen mit gehäkelter Decke, einem Cheminée, über dem ein verziertes Lachsschneidbrett hängt und ein paar gerahmten Fotos an der Wand. Der Orient kommt in diesem Intérieur nicht vor. Dafür geben Schallplatten von Charles Aznavour und anderes mehr Hinweise darauf, dass sich diese Frau aus dem Maghreb vorbehaltslos in Frankreich integrieren wollte.

Aicha El Wafi hat sich nach langem Zögern zu einem Gespräch bereit erklärt. Mir gegenüber sitzt eine kleine, resolut wirkende Frau Mitte fünfzig, die sich erstaunlich viel Vitalität bewahrt hat. Eine jugendliche Grossmutter, die die beiden Kinder ihrer einen Tochter, die im Haus spielen, mehr als alles andere auf der Welt zu lieben scheint. Dank ihnen, sagt El Wafi, könne sie sich gelegentlich für ein paar Momente vom schrecklichen Druck etwas lösen, der seit dem Prozess gegen ihren Sohn Zacarias auf ihr laste.

Am Tag unseres Gesprächs ist Aicha El Wafi eher guter Dinge. Die Aussage von Ramzi Ben al-Shibh, dem in Pakistan verhafteten Al-Kaida Mann, Moussaoui habe mit den Attentaten nichts zu tun gehabt, scheint ihr wieder etwas Mut gemacht zu haben. Für ihren Sohn sehen die Karten schlecht aus. Wenn das Gericht eine Gegenüberstellung der beiden Angeklagten zulassen würde, wenn Bin al-Shibh seine Aussage wiederholen würde, dann bestünde ja vielleicht doch noch eine Chance, dass Zacarias der Todesstrafe entkommen könnte. Und dafür will sie kämpfen. Immer wieder redet sich El Wafi in Rage, redet mit einer Leidenschaft und in einer Lautstärke, dass ich ab und zu gezwungen bin, das Aufnahmegerät zu regulieren.

Negative Erfahrungen mit Journalisten

Das Gespräch über ihren Sohn Zacarias kommt nur langsam in Gang. El Wafi hat negative Erfahrungen mit Journalisten gemacht und äussert sich sehr vorsichtig in allem, was den Prozess gegen ihren Sohn betreffen könnte. So reden wir über dies und das, über Marokko, über ihre Erfahrungen in Frankreich, über Frauen- und Männerrollen. Aicha El Wafi outet sich nicht nur als überzeugte Verfechterin eines offenen und toleranten Islam und als Kämpferin für Frauenrechte, sie lästert auch über "Kopftuchfrauen", denen in Europa viel zu viel Gewicht gegeben werde, und warnt vor Islamisten, die die Köpfe der jungen "Beurs" - aus dem Maghreb stammende Migranten der zweiten Generation - verwirrten. Gelegentlich tut sie dies auf derart heftige und pauschalisierende Art und Weise, dass ich mich beinahe genötigt sehe, arabische Männer und französische Islamisten vor ihren Anwürfen in Schutz zu nehmen. Als dann Aicha El Wafi gar von ihrer "Liebe zu Frankreich" spricht, bin ich mir einen kleinen Moment lang nicht ganz sicher, ob dies möglicherweise eine Strategie sein könnte, um in den Medien Sympathiepunkte zu buchen. Doch am Schluss unseres Gesprächs verdichtet sich der Eindruck: Diese Frau meint es ernst, will Muslimin und ebenso überzeugte Demokratin sein, reklamiert für sich und vor allem für ihren Sohn, dass die europäischen Menschenrechts-Standards ganz einfach respektiert werden.

Wir kommen auf die Vorwürfe ihres Sohnes Abd Samad zu sprechen, der ihr in seinem Buch "Zacarias Moussaoui, mein Bruder" vorgehalten hatte, die Kinder vernachlässigt und sie nicht genügend in islamischen Traditionen unterwiesen zu haben. Aicha El Wafi wird erneut sehr heftig. Mit dem Lohn einer Putzfrau vier Kinder gross zu ziehen, sei weiss Gott keine einfache Sache. Sie habe alles getan, was in ihren Möglichkeiten gelegen sei, habe auch die Kinder - Buben und Mädchen - zu Hausarbeiten angehalten, auch wenn dies arabischen Traditionen zuwider laufe.

Bezüglich der Religion, fügt El Wafi an, habe sie sich an den schlichten Grundsatz gehalten: Gott kann warten, die Kinder hingegen nicht. Sie seufzt. Dass der Sohn ihr heute so eine Ungeheuerlichkeit vorwerfen könne! Dabei sei sie im Herzen Muslimin, ohne dies an die grosse Glocke zu hängen. "Moi j'aime Dieu pour Dieu", sagt El Wafi. Doch heute werde der Islam immer mehr missbraucht, gerade auch in Frankreich, wo sich viele mit Hilfe der Religion Medienpräsenz oder gar "einen Platz an der Sonne" erkämpfen wollten. Und sie fährt einmal mehr über Islamisten her, zu denen sie auch ihren Sohn Abd Samad zählt, und deren schädliche Wirkung.

"Sale negro", "sale arabe"

Aicha El Wafi beginnt von Zacarias' Jugendzeit zu erzählen, von den Jahren in Mulhouse und später in Narbonne. Es ist eine ganz besondere Geschichte, und es ist gleichzeitig eine Geschichte, die sich in Frankreich hunderttausendfach ereignet hat: Die Geschichte eines intelligenten Jungen, der den alltäglichen, latenten und mitunter auch offenen Rassismus am eigenen Leib erfahren hat. Die Verletzungen und Erniedrigungen, die der junge "Beur" einstecken muss, einer, der aufgrund seiner dunken Hautfarbe nicht nur "sale arabe", sondern auch "sale negro" zu hören bekommt - die Stigmatisierung durch die Herkunft aus einem Quartier, zumindest in den Jahren in Mulhouse. Die Erfahrungen mit Lehrern, die dem jungen "Beur" den Zugang zum Gymnasium verwehren, und mit dem Vater einer Freundin, der partout keinen Araber im Haus sehen wollte. El Wafi berichtet auch von materiellen Engpässen, nicht aber von Armut, und sie ist der Überzeugung, dass die Abwesenheit des Vaters ihre Kinder stark geprägt habe. Und sie spricht vom wiederholt geäusserten Wunsch ihrer beiden Söhne, der französischen Gesellschaft eines Tages zu beweisen, wie begabt und fähig sie sind.

Doch das allein erklärt keineswegs die Radikalisierung des jungen Moussaoui. Denn unter diesen Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung litten und leiden Hunderttausende junger "Beurs" und "Beurettes" zwischen Mulhouse und Marseille. Zudem ist es offensichtlich, dass es den Moussaoui-Kindern dank den unglaublichen Anstrengungen ihre Mutter materiell wesentlich besser gegangen ist als den meisten aus dem Maghreb stammenden Familien. Und in der Schule, so berichtet ein ehemaliger Schulkollege namens Karim, sollen die beiden Moussaoui-Brüder zudem selbstbewusst aufgetreten sein und recht viel Erfolg bei Mädchen gehabt haben. Beiden gelang schliesslich, wenn auch mit einigen Umwegen, ein beruflicher Aufstieg, der sich sehen lassen darf: Abd Samad arbeitet heute als Lehrer für Elektrotechnik in einer Fachhochschule in Montpellier, Zacarias durchlief verschiedene Ausbildungen, die er mit einem Abschluss in "international business" an der Universität von South Bank in London krönte. Das ist weiss Gott nicht der Lebenslauf eines Versagers.

Schweigen über islamistische Karriere

Eigentlich bin ich nach Narbonne gefahren, um mehr über den radikalen Islamisten Zacarias Moussaoui zu erfahren. Doch das Thema ist heikel; jede öffentlich geäusserste Bemerkung über seine islamistische "Karriere" könnte wohl den Fortgang seines ohnehin schon schwierigen Prozesses beeinflussen. Aicha El Wafi ist sich dessen bewusst und hält sich mit Mutmassungen und Erklärungsversuchen sehr zurück. Vor allem aber weiss auch sie - so der Eindruck - kaum etwas über die neun Jahre, die er in London und in Ausbildungslagern der Al-Kaida verbracht hat.

Zumindest in einem Punkt sind sich Aicha El Wafi und Sohn Abd Samad einig: Zacarias Moussaouis verhängnisvolle Entwicklung hin zu einem al-Kaida-Mitglied muss in seiner Londoner Zeit passiert sein. Doch auch sie haben nur vage Vermutungen darüber, was damals mit Zacarias geschehen sein könnte. Denn der Kontakt sowohl zur Mutter wie auch zu den anderen Familienmitgliedern war während der Londoner Jahre vollständig abgebrochen. Nur einmal in dieser langen Zeitspanne, so berichtet Aicha El Wafi, sei Zacarias nach Narbonne zurückgekommen, habe geweint und sie um Verzeihung gebeten für alles, was er ihr angetan habe. Doch über sein Leben in London habe er nichts erzählt und auch keine Adresse hinterlassen.

Die Fakten bleiben dürr: Neun Jahre in London, materielle Schwierigkeiten, Studium an der Universität von South Bank, Magister-Abschluss in "International business". Aus Geheimdienstquellen ist bekannt, dass Moussaoui die als Hochburgen eines radikalen Islam geltenden Moscheen von Brixton und Finsbury Park regelmässig aufsuchte, wo nachweislich auch Anhänger der algerischen GIA (groupes islamiques armés) verkehrten. Dort dürfte sich Moussaoui regelmässig die Predigten des für seine Hasstiraden und Aufrufe zum Dschihad bekannten "Scheich" Abu Hamza al Masri angehört haben. Dieser will Moussaoui allerdings nie persönlich getroffen haben. Auch andere Zeugen der Londoner Zeit - Nachbarn, Studienkolleginnen, Besucher der erwähnten Moscheen - wollen laut einer Recherche von "Le Monde" nichts von der Radikalisierung Moussaouis bemerkt haben oder sind schlicht abgetaucht. Die Spuren Moussaouis in London, so "Le Monde", verlören sich in einer "Myriade von Ungewissheiten".

Ausbildung in Pakistan und Afghanistan

Im letzten Jahr seiner Londoner Zeit scheint sich Moussaouis Radikalisierung zugespitzt zu haben. Er soll sich laut den amerikanischen Ermittlungen ab dem Jahr 2000 mehrfach in Ausbildungslagern der Al-Kaida in Pakistan und Afghanistan aufgehalten haben und wurde aus diesem Grund auch vom französischen Geheimdienst überwacht. Im Jahr 2001 hat er angeblich mehrfach mit Ramzi Bin al Shibh, dem angeblichen Koordinator der Anschläge von New York, telefoniert. Dieser überwies ihm schliesslich im Sommer 2001 14'000 Dollars, worauf sich Moussaoui in die USA begab und sich an einer Flugschule einschrieb. Wegen seines auffälligen Verhaltens - er interessiert sich ausschliesslich für Flugmanöver in der Luft - und wegen eines Verstosses gegen die Einwanderungsvorschriften wurde er schliesslich am 16. August 2001 verhaftet. Am 11. September, als in New York die Türme des World Trade Centers einstürzten, sass Zacarias Moussaoui schon gut drei Wochen in Untersuchungshaft.

Irgendwie bleibt Zacarias Moussaouis Entwicklung hin zum radikalen Islamisten oder gar zum Komplizen der Attentate seltsam undurchsichtig. Von Moussaouis Mutter, seiner Familie und seinen ehemaligen Freunden ist letztlich keinerlei Aufschluss zu erhalten. Der Schlüssel zum Verständnis seiner damaligen Entwicklung liegt wohl in der Sekte der al-Kaida und den anderen mit ihr assoziierten Gruppierungen, ihrer Ideologie, ihren internen Mechanismen und wohl auch ihrem Gruppendruck. Wurde Moussaoui von al-Kaida-Strategen auf geschickte Weise rekrutiert und anschliessend indoktriniert? Oder hat er sich aus freien Stücken der nebulösen Organisation angeschlossen, von der er sich bis heute nicht distanzieren will?

Unmenschliche Haftbedingungen

Auch Aicha El Wafi ist ratlos. Sie müsste mit ihren Sohn lange, lange Gespräche führen können, um diesen Dingen auf den Grund gehen zu können. Um zu verstehen, was ihr Kind, dessen Charme und Intelligenz eine vielversprechende Zukunft erwarten liess, in die Fänge von Usama Bin Laden getrieben hat. Doch solche Gespräche sind derzeit unmöglich, und dies lässt Aicha El Wafi manchmal beinahe verzweifeln. Sie berichtet über die unmenschlichen Haftbedingungen der ersten Monate, die an psychische Folter grenzten. Sie berichtet über die stets mitgehörten Telefongespräche, über die seltenen Begegnungen im Gefängnis, bei denen sie ihren Sohn, getrennt durch eine Scheibe aus Panzerglas, in Anwesenheit von fünf Beamten während je einer halben Stunde sprechen durfte.

Dennoch hat sich Aicha El Wafi entschlossen, für ihren Sohn zu kämpfen. "Die Amerikaner sollen endlich Beweise auf den Tisch legen!", sagt die kleine, resolute Frau, und ihre Stimme vibriert vor Emotion. Sie will an die Unschuld von Zacarias glauben, auch wenn die Indizien in eine andere Richtung weisen, und klammert sich an jedes kleinste Zeichen der Hoffnung. Und dann kramt sie plötzlich, Tränen in den Augen, einen zerknitterten Brief hervor, der ihr Zacarias im Oktober 2001 geschrieben hat. "Du kannst sicher sein, Maman, dass ich mich gegen ihre Lügen zur Wehr setzen werde", heisst es darin. Und weiter: "Du hast mich auf die Welt gebracht, und du kannst darauf zählen, dass ich für mein Leben kämpfen werde. Ich werde alles Menschenmögliche tun, um dir die Freude zu verschaffen, mich wieder als freien Mann zu sehen. So Gott will."

Literaturhinweis: Abd Samad Moussaoui, Florence Bouquillat: Zacarias Moussaoui, mein Bruder. Pendo Verlag, Zürich, 2002

1. August 2003

Die Jahre in Mulhouse

bs. Aicha El Wafi ist mit ihrem vier Kindern im Jahr 1971 nach Mulhouse gekommen. Sie fand Arbeit als Putzfrau im Hauptpostamt von Mulhouse. Josef Klifa, ihr damaliger Vorgesetzter und spätere Bürgermeister von Mulhouse, soll sich dafür eingesetzt haben, dass El Wafi beamtet wurde.

Die Familie wohnte anfänglich in Kingersheim, ab 1973 in einer Wohnung in Bourtzwiller, welche ihr von ihrem damaligen Arbeitgeber, der heutigen France Télécom, zur Verfügung gestellt wurde. 1975 erstand El Wafi ein baufälliges kleines Haus an der Rue Huguenin, das sie eigenhändig renovierte. Die vier Kinder gingen in Mulhouse zur Schule, Zacarias wurde Mitglied im einem Sportclub, wo er vor allem Handball trainierte. 1980 verliess Aicha El Wafi mit ihren vier Kindern Mulhouse, um sich in Narbonne niederzulassen. Dort lebt sie bis heute.

US-Regierung versus Abu Khalid al Sahrawi

bs. Fast zwei Jahre ist es her, dass Zacarias Moussaoui, alias „Shakil“, alias Abu Khalid al Sahrawi“, in Minnesota verhaftet worden ist. Schon bald war die Rede vom „20. Terroristen“, der in dem für den Absturz auf das Kapitol bestimmten Flugzeug hätte mitwirken sollen. Heute scheinen die für den Fall Moussaoui zuständigen Staatsanwälte von dieser These abgekommen zu sein; dem Angeklagten wird nun unterstellt, zu einem Team gehört zu haben, das ein fünftes Flugzeug hätte entführen sollen. Geblieben sind die sechs zentralen Punkte der Anklage, von denen vier allein für sich die Todesstrafe nach sich ziehen würden.

Moussaoui hat sich in den ersten Monaten seiner Untersuchungshaft geweigert, vor dem Gericht auszusagen. Er lehnte seine Offizialverteidiger ab, forderte statt dessen einen Anwalt muslimischen Glaubens und liess sich wiederholt zu wilden Beschimpfungen gegen das Gericht, den Justizminister und Präsident Bush hinreissen. Diese Beschimpfungen warfen die Frage nach der psychischen Verfassung des Angeklagten auf. Doch Moussaoui verbat sich ein psychiatrisches Gutachten und beharrte weiter darauf, sich selbst zu verteidigen.

Der Prozess gegen Moussaoui ist seit Monaten blockiert. Die Hauptursache liegt im Antrag des Angeklagten begründet, den in Pakistan verhafteten Ramzi Binalshibh, den angeblichen Koordinator der Anschläge vom 11/9, befragen zu dürfen. Die für den Geschworenenprozess zuständige Richterin Leonie Brinkema hat die Justizbehörden mehrfach ersucht, diesem Begehren nachzukommen. Das Justizministerium hat jeweils dagegen Rekurs eingelegt und sich stets darauf berufen, dass eine solche Gegenüberstellung zweier bekennender al-Kaida-Aktivisten aus Gründen der Staatssicherheit ausgeschlossen sei. Am vergangenen 14. Juli hat die US-Regierung erneut ihre ablehnende Haltung in dieser Sache bekräftigt. Das Hin und Her dürfte wohl noch einige Zeit weiter gehen; eine Lösung scheint nicht in Sicht. Die für Moussaoui schlimmste Option wäre allerdings die Übertragung des Prozesses an ein Militärgericht.