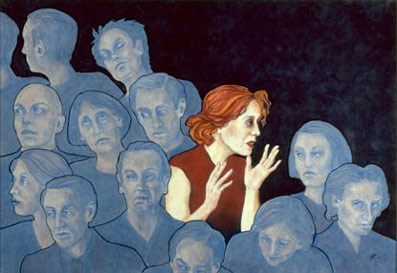

© Illustration by Ingrid Gellersen

"Megakick aus Langeweile": Die Wegschau-Gesellschaft

Stell' Dir vor, es herrscht Gewalt und keiner schaut hin

Jenseits des Wir-Gefühls: Die Gesellschaft der Individualisten mag sich nicht um Andere kümmern

Von Elsbeth Tobler

Vergewaltigungen, Schlägereien, verbale Schikanen: Das Aggressions- und Gewaltpotenzial wächst. Doch Hilfe, Beistand und Einmischung bei Übergriffen können in einer zunehmend an Einzelinteressen orientierten Gesellschaft immer weniger erwartet werden. Immer mehr Menschen, ums eigene Wohl besorgt, wenden sich ab. Ein Versuch, die Wegschau-Gesellschaft zu erklären.

Es ist schon hell, als Julie C.* (20) am Morgen des 3. Juni 2000 vom Bahnhof Frenkendorf nach Hause geht. Sie wählt einen Weg entlang einer stark befahrenen Strasse nach Füllinsdorf. Den Mann, der ihr folgt, bemerkt sie nicht. Plötzlich packt er sie, drängt sie hinter ein Gebüsch, vergewaltigt und misshandelt sie. Schreie durchdringen die Stille des Morgens. Passanten gehen vorbei. Sie schauen hinter das Gebüsch. Niemand greift ein. Keiner ruft die Polizei. Das belegen spätere Ermittlungen. Julie kann sich befreien und fliehen. Sie erstattet Strafanzeige gegen unbekannt und wird ärztlich untersucht. Dabei werden Hämatome, Kratzer, ein blaues Auge, Hautabschürfungen und Würgemale festgestellt. Noch am selben Vormittag wird ein Verdächtiger von der Polizei festgenommen und des Verbrechens überführt.

Scham und Angst verhindern Anzeige

Ein trauriger Vorfall. Sicher ist er hierzulande nicht die Norm, aber ein Indiz für den wachsenden Trend zum Wegschauen, den Experten seit geraumer Zeit beobachten. Die schweizerische Kriminalstatistik 2002 weist 307'631 erfasste Straftaten aus, darunter 3'819 Sexualdelikte, davon 484 Vergewaltigungen. Signifikant ist dabei, dass die Täter in den letzten Jahren immer jünger wurden. Fast jeder vierte Straftäter ist minderjährig. Die Dunkelziffer wird hoch veranschlagt: "Scham sowie Angst vor persönlichen Konsequenzen verhindern oft eine Anzeige", berichtet Kriminalkommissar Markus Melzl, Informationschef der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt.

Gewalt und Kriminalität gab es zu allen Zeiten. Doch heute ist eine grundsätzliche Veränderung des gesellschaftlichen Klimas in westlichen Kulturen feststellbar. Das spiegelt sich laut Melzl zum Beispiel in der Skrupellosigkeit wider, mit der Körperverletzungen vermehrt begangen werden. Auch die Gewaltbereitschaft und das Aggressionspotenzial nehmen zu. So gehören Übergriffe wie heftige verbale Entgleisungen, Hänseleien, Ausgrenzungen, Bedrohungen und Erpressungen zum Alltag.

Deutlich zeigt das eine im Juli 2003 in Deutschland veröffentlichte Studie, in der Bremer Schüler zu Gewalt und Gewalterfahrungen befragt wurden. Danach hatte jeder Zehnte aus den Schuljahrgängen sieben bis zehn schon einmal Mitschüler erpresst, jeder Zwanzigste einen Mitschüler "abgezogen", also beraubt. Und etwa jeder Vierzigste würde auch vor Waffengebrauch nicht zurückschrecken. "Parallel dazu nehmen Wegschauen und Ignorieren zu, und zwar aus Angst, auch vor Rache - letztlich eine Folge der steigenden Brutalität", konstatiert Thomas Leithäuser, Projektleiter und Inhaber eines Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie an der Universität Bremen.

Gründe für das Wegsehen

Auch in der Schweiz ist die Angst gross, im Alltag Opfer einer Gewalttat zu werden. Das belegen neueste Erhebungen des GfS-Sozialforschungsinstituts Zürich. Zunehmend reagieren auch hier die Menschen teilnahmslos auf öffentliche Aggression und Gewalthandlungen. Seit Jahrzehnten wird von Wissenschaftlern eine menschliche Konstante untersucht: Das so genannte Bystander-Phänomen, die "feige Seite", die in jedem Menschen schlummert und ihn in brenzligen Situationen daran hindert, einzugreifen.

Mit dem lange als Ursache des Übels vermuteten Wertezerfall der Gesellschaft allein lässt sich diese Erscheinung nicht erklären. Hans Gamper, Leiter der Erziehungsberatung des Kantons Bern, macht vielmehr "situative, individual- und gruppenpsychologische Faktoren" dafür verantwortlich, dass Menschen intervenieren oder eben wegschauen. Wie ein Gefahrenpotenzial kognitiv und emotional bewertet wird, hänge vom Individuum ab. Empirische Untersuchungen belegten, dass sich der Einzelne umso passiver verhält, je mehr potenzielle einander unbekannte Helfer am Tatort zugegen sind. "Wenn sich die Anwesenden kennen, steigert dies die Solidarität mit einem Angegriffenen", erläutert Gamper. Zudem möchten die Zeugen des Geschehens Klarheit darüber, ob es sich tatsächlich um ein Verbrechen handelt oder nur um einen heftigen Streit unter Bekannten, bei dem Einmischung unerwünscht ist.

Der Andere möge einschreiten

Solch ambivalente Einschätzungen kommen dem Wunsch der "Zuschauer" entgegen, es möge keine Gewalttat sein, die zum Eingreifen zwingt, erklärt Gamper weiter. Zugleich hofft jeder, der andere möge einschreiten, aber letztlich hilft niemand.

So wie in Basel, an einem kalten Märzabend, gegen 21.30 Uhr. Das Tram Nummer 3 ist gut besetzt, als Sarah L.* (28) einsteigt. Sie nimmt auf einem Zweiersitz Platz. Hinter ihr steigt ein junger Mann ein und setzt sich neben sie. Plötzlich drängt er Sarah an das Fenster und fasst sie gegen ihren Willen an. Sie erleidet einen Schock und kann sich deshalb weder wehren noch um Hilfe rufen. Mitfahrende beobachten die Tat, schreiten aber nicht ein. Unbehelligt kann der Täter an der nächsten Haltestelle aussteigen. Die Betroffene erstattet Strafanzeige gegen unbekannt. "Man braucht viel Selbstvertrauen und Zivilcourage, um einzugreifen", sagt Markus Melzl. Hätte das Opfer in diesem Fall eine konkrete Person ("Sie bitte, im grauen Anzug!") unter den Fahrgästen angesprochen, dann hätten womöglich alle geholfen. Doch weil die Frau ruhig blieb, war die Situation schwierig zu durchschauen.

"Wichtig ist es, umsichtig, aber dennoch prägnant aufzutreten", rät Melzl. Häufig reiche Schreien, um den Täter einzuschüchtern. Auf keinen Fall sollte das Opfer den Täter duzen oder ein Duzen dulden, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um einen privaten Konflikt handelt. Experten nehmen die "Zuschauer" auch in Schutz: Schliesslich sei niemand darauf vorbereitet, bei einer Gewalttat sofort richtig zu intervenieren. Häufig hätten sie Angst, selbst verletzt oder für falsches Handeln verantwortlich gemacht zu werden.

Verantwortung wird delegiert

Bei all den Vorkommnissen darf jedoch nicht vergessen werden, dass sich viele Menschen den Aggressions- und Gewalterscheinungen couragiert entgegenstellen und Beistand leisten. Paradoxerweise treten auch gegenläufige Reaktionsmuster auf. Intoleranz anderen gegenüber sowie eine unterentwickelte Streitkultur der Gesellschaft führen dazu, dass beim kleinsten Konflikt nach der Polizei gerufen oder ein Fachmann hinzugezogen wird. "Dabei müsste die Konfliktbewältigung zum Alltag gehören", erklärt der Kinder- und Jugendpsychologe Gamper. Gerade bei jungen Menschen sei ein kompetenter Umgang mit Aggressionen eine wichtige Voraussetzung dafür, sich in der Welt behaupten zu lernen. Kinder und Jugendliche, die einen Konflikt konstruktiv untereinander gelöst hätten, bräuchten bei weiteren Problemen keine Angst mehr voreinander zu haben. Sie stellen sogar fest, dass eine gewaltfreie Auseinandersetzung Ausgangspunkt für neue, positive Erfahrungen mit dem Kontrahenten sein kann.

Die Praxis sieht leider oft anders aus. Erschreckend die Gründe, die der Basler Schüler Sven M.* (17) für aggressives Handeln nennt: "Anpöbeln, das mutwillige Zerstören von Eigentum und Mobben sind häufig eine Art Mutprobe." Der Täter will sich überlegen fühlen. "Die einen wollen sich in der Clique beweisen, die anderen suchen aus Langeweile den Megakick, der dann am grössten ist, wenn sich der Betroffene nicht wehrt und niemand eingreift – aus Angst."

Zivilcourage und Verantwortung fördern

Die Anonymität in der westlichen Massengesellschaft verstärkt nicht nur das Gefühl der Hilflosigkeit des Einzelnen, sondern führt auch zur Erosion von Regeln, die für ein ziviles gesellschaftliches Zusammenleben notwendig sind. Die Verrohung im öffentlichen Raum ist Beleg dafür: beschmierte Häuserwände und Vandalismus. Und es ist keineswegs nur die Jugend, die Anlass zur Reflexion gibt. Rücksichtslosigkeiten und Intrigen sind Ausdruck der Respektlosigkeit auch unter Erwachsenen.

Straftaten, insbesondere die mit Gewalt verbundenen, werden nicht einfach aus heiterem Himmel begangen. "Sozial abweichendes Verhalten hat meist eine Vorgeschichte und wird oft schon prädispositional, innerfamiliär oder im gesellschaftlichen Umfeld des Jugendlichen geprägt", analysiert Hans Gamper. Unbestritten sei auch, dass die Gewaltdarstellungen in Videos, Computerspielen und im Internet zu einer Verharmlosung von Gewalt beitragen und unter Umständen gefährliche Identifikationsbilder bis hin zum Realitätsverlust produzieren können.

Restriktive Verbote gefordert

Auch wenn - gemessen an der Gesamtbevölkerung - nur wenige Menschen solche Erzeugnisse konsumieren und nur eine Minderheit von ihnen dadurch kriminell beeinflusst wird, plädieren Gamper und andere Experten für restriktive Verbote Gewalt zelebrierender Produktionen. Zudem fordert der Psychologe, speziell Jugendliche so zu sensibilisieren, dass sie gewalttätiges Verhalten wahrnehmen und darauf reagieren. "Das Schweigen sollte gebrochen werden, ohne zu denunzieren, wenn andere mit Gewalttaten und Waffen prahlen oder wenn Jugendliche Zeugen physischer oder psychischer Übergriffe werden." In erster Linie heisst seine gesellschaftliche Botschaft: Prävention und Stärkung der ethisch-moralischen Werte. "Prinzipien wie Verantwortung, Vertrauen, Fairness und Solidarität müssen gefördert werden. Sie stärken die Zivilcourage und das Selbstvertrauen."

Das alles ist nicht neu. Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, brauchen Anerkennung, Geborgenheit und Orientierung. "Doch diese Werte und tragfähigen Ressourcen können nur dann greifen, wenn sie verinnerlicht und vorgelebt werden", ergänzt Gamper. Gewalt und Gleichgültigkeit ihr gegenüber entstehen nach den Erkenntnissen von Experten denn auch durch mangelnde oder unzureichende Erziehungskompetenz und Aufsicht der Eltern und durch ungerechte Behandlung. Aber auch unklare Perspektiven, soziale Benachteiligung, Armut und Arbeitslosigkeit, Leistungsdruck, Neid und egoistische Tendenzen können zum Aufbau eines Gewaltpotenzials beitragen. Bei Menschen aus anderen Kulturkreisen, jugendlichen Subkulturen und Migrantenorganisationen kommen kulturelle Konflikte, extremistische Tendenzen und Sprachbarrieren hinzu.

"Abschreckend ist die Angst des Täters vor Entdeckung"

Auf die Frage, ob härtere Strafen ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Gewalt seien, erklärt Markus Melzl: "Die Erfahrungen, etwa in den USA, haben gezeigt, dass nicht einmal die Todesstrafe von Straftaten abhalten kann. Abschreckend ist vielmehr die Angst des Täters vor Entdeckung." Deshalb mache es aus seiner Sicht Sinn, Brennpunkte öffentlicher Gewalt mit Videokameras präventiv zu überwachen und die Polizeipräsenz zu erhöhen. Melzl führt das Beispiel der kameraüberwachten Fussballmatches an. "Wenn die Polizei präsent ist, kommt es meist nur zu geringen oder gar keinen Ausschreitungen."

Doch das reicht bei weitem nicht aus, und viele so genannte "Normalbürger" sehen darin einen grossen Einschnitt in ihre persönlichen Freiheiten. Das Sicherheitsempfinden sei sehr individuell. Melzl rät deshalb, das Selbstvertrauen und die Zivilcourage etwa durch Selbstverteidigungskurse zu fördern, und setzt auf Sensibilisierungs-, Präventions-, Integrations- und Interventionskampagnen.

Formell können Passanten für ihr Wegschauen rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Seit 1990 ist Artikel 128 des Allgemeinen Strafrechts in Kraft, der festlegt, dass unterlassene Hilfeleistung mit Gefängnis oder Geldbusse bestraft werden kann. "Jemandem nachzuweisen, dass er eine Notlage erkannt und trotzdem nicht gehandelt hat, ist jedoch sehr schwierig", erläutert Markus Melzl. Auch das Gesetz kennt Ausnahmen von der Samariterpflicht, weil nicht jede Art von Hilfeleistung für jedermann zumutbar sei, aber: "Gefordert wird in jedem Fall, dass der Beteiligte prüft, ob und welche Unterstützung nötig ist." Bei einem Verkehrsunfall beispielsweise ist Anhalten Pflicht. Für mehr altruistisches Handeln optiert Hans Gamper: "Irgendwann kommt jeder in eine solche Situation, in der er die Hilfe anderer benötigt. Und wie froh wird er dann sein, wenn ihm andere Menschen beistehen oder zumindest per Mobilfunk die Polizei rufen."

Eigentlich eine Kleinigkeit in einer Zeit, in der sonst wegen jeder Banalität zum Handy gegriffen wird.

* Name von der Autorin geändert

13. April 2004

PRÄVENTION, INTEGRATION, INTERVENTION

etb. In der Schweiz gibt es zahlreiche Anti-Gewalt-Programme. In Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern, Pädagogen, Psychologen, Behörden, Polizei und sozialen Institutionen sollen das Gewalt- und Aggressionspotenzial abgebaut, ein positives, vertrauensbildendes Sozialverhalten sowie die Zivilcourage gestärkt werden. Dazu gehören auch interkulturelle Mediation und Integrationsstrategien.

Die Interventions- und Präventionsprogramme wie beispielsweise "Triple P", www.triplep.ch, richten sich mit Erziehungshilfen an die Eltern und mit "Paths" über die Schulen an Kinder und Jugendliche. Hier wird in erster Linie die Sozialkompetenz gefördert. www3.stzh.ch.

Die bereits etablierten kantonalen Interventionsstellen "Halt Gewalt" leisten Hilfe gegen häusliche Gewalt, unter anderem mit schnell greifenden polizeilichen Interventionsmassnahmen sowie einem Trainingsprogramm für Gewalt ausübende Täter. www.equality.ch.

Das etwa an Schulen etablierte Mediatorensystem "Peacemaker" ist ein Projekt zur Streitschlichtung. Es umfasst u.a. Konfliktmanagement und Verhaltenstraining gegen Gewalt. www.ncbi.ch.

Selbstverteidigungskurse: u.a. durch den Schweizerischen Judo- & Ju-Jitsu-Verband. www.sjv.ch.

Informationen zu kriminalpolizeilichen Präventionskampagnen, speziell auch zur Jugendgewalt. www.verbrechenspraevention.ch.

Daneben bieten zahlreiche Beratungsstellen und Opferhilfeorganisationen Projekte an, vermitteln Experten, Rechtsanwälte und Vertrauenspersonen.