|

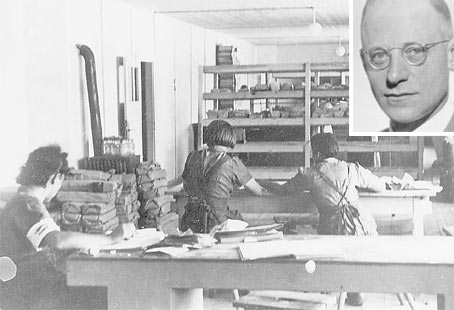

© Foto by Gedenkstätte Museum Auschwitz, MPG-Archiv

"Aktive Rolle der Wissenschafter": Forschungspolitiker Herbert Backe

Nazis: Pflanzenzüchtung für den End-SiegDeutsche Agrarwissenschafter liessen selbst Auschwitz-Häftlinge für sich arbeiten Deutsche Agrarforscher kooperierten vor und während dem Zweiten Weltkrieg eng mit den nationalsozialistischen Machthabern - bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Konzentrationslager Auschwitz. Dies zeigt eine neue Studie im Auftrag der deutschen Max-Planck-Gesellschaft. Von LUKAS STRAUMANN* Susanne Heim: Kalorien, Kautschuk, Karrieren. Pflanzenzüchtung und landwirtschaftliche Forschung in Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933-1945, Göttingen (Wallstein) 2003 31. März 2004

|

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

im Monatsgespräch |

|||

|

das Musikleben im Baselbiet |

|||

|

Brisanter Text zum Klybeck |

|||

|

Reaktionen |

An der Missionsstrasse

müssen 19 Bäume weg

müssen 19 Bäume weg

Das Bauprojekt von der Burgfelderstrasse bis

in die Spalenvorstadt sorgt für Konflikte.

"Dr Schwarzbueb" bleibt –

von Peter Wanners Gnaden

von Peter Wanners Gnaden

Der Verleger schützt das defizitäre, über

100-jährige Heimat-Jahrbuch: ein Unikum.

Die Verfassung von Basel-Stadt

wird 20 Jahre alt

wird 20 Jahre alt

Staatsrechtler Stephan Breitenmoser sagt, warum sich die Totalrevision gelohnt hat.

Das Wallis tickt beim Giftmüll anders als die Chemiestadt

Vergleich mit dem Südschweizer Kanton: Basel ist bei Sanierungen zurückhaltender.

Altlasten im Klybeck:

Investoren erklären sich

Investoren erklären sich

Rhystadt und Swiss Life wollen künftig für mehr Transparenz sorgen.

|

Reaktionen |

Leere Beizen an der Fasnacht:

"So macht es keinen Spass!"

"So macht es keinen Spass!"

Der Gelterkinder Rössli-Wirt Angelo Di Venere rechnet mit 50 Prozent weniger Umsatz.

Umzug absagen? Ein Gerücht beschäftigt Gelterkinden

Die Anschläge in Deutschland bewegen auch die Fasnächtler im Oberbaselbiet.

archiv2.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal archiv2.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.